Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 07 out 2025

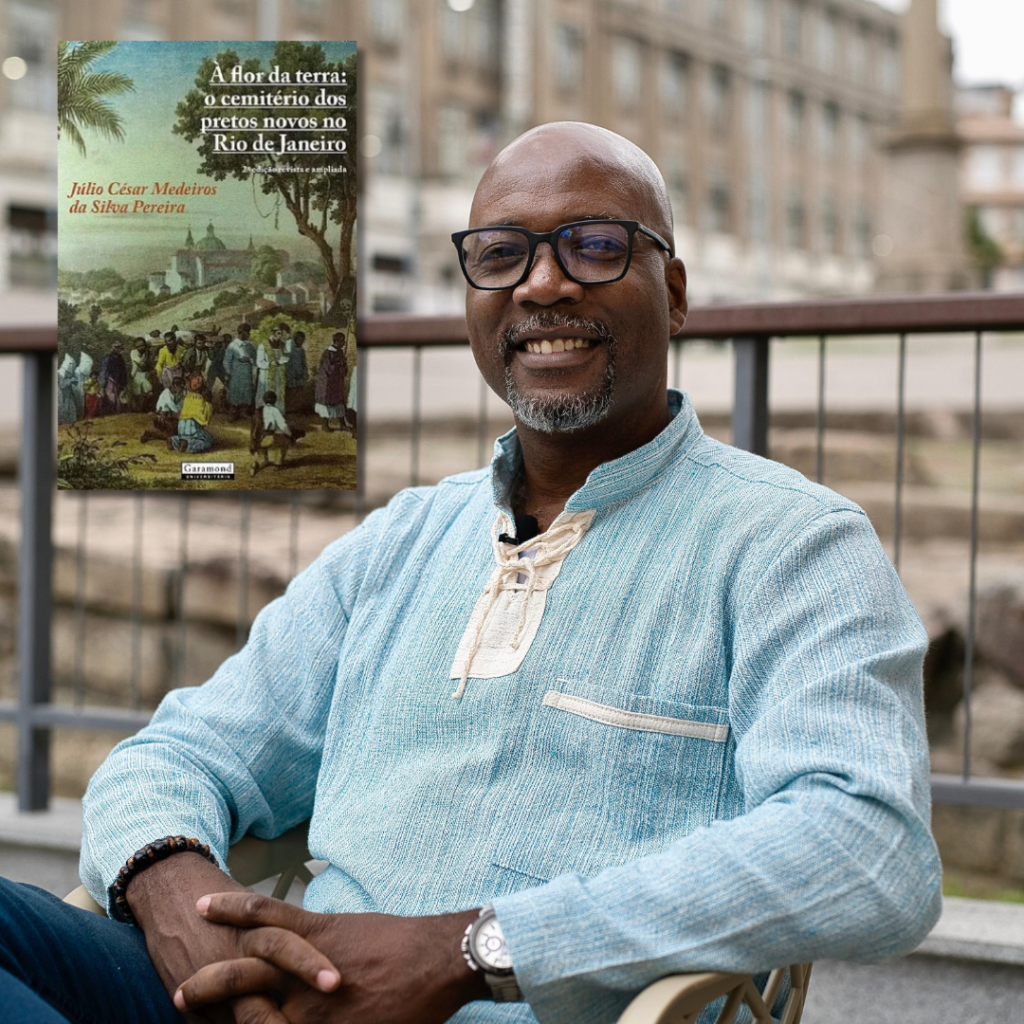

Por Prof. Dr. Júlio César Medeiros da Silva Pereira

Quando escrevi À Flor da Terra, eu não imaginava que aquele trabalho — nascido de uma pesquisa de mestrado, orientada pelo professor José Murilo de Carvalho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro — se tornaria parte da memória pública da cidade. O livro nasceu de uma inquietação profunda: o que diz de nós uma sociedade que enterra seus mortos às pressas e tenta apagar seus rastros?

O Cemitério dos Pretos Novos, localizado na Gamboa, era mais que um espaço de sepultamento. Era o espelho de uma cidade que crescia sobre corpos africanos. Ali, entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do XIX, foram lançados milhares de homens, mulheres e crianças arrancados do continente africano, vítimas do tráfico transatlântico e das violências do cativeiro.

Ao pesquisar os registros de óbitos da freguesia de Santa Rita e cruzá-los com as listas de embarcações negreiras, percebi que não estava apenas lidando com números — mas com histórias interrompidas. O livro tenta dar nome e voz a esses corpos que a história oficial silenciou. Foi esse esforço de escuta e de restituição simbólica que fez o trabalho receber o Prêmio Laurindo Marques, concedido pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, como a melhor dissertação de mestrado de 2005.

A primeira edição, publicada em 2007 pela Editora Garamond, nasceu desse reconhecimento. A segunda, de 2014, ampliou o diálogo entre arqueologia, saúde pública e memória. E a terceira edição, publicada em 2025 pela Letra Capital, revisita esse percurso à luz das discussões contemporâneas sobre racismo estrutural, necropolítica e patrimônio afro-brasileiro.

Escrevi À Flor da Terra com a convicção de que o Cemitério dos Pretos Novos não é apenas um sítio arqueológico, mas um lugar de consciência. Ele nos obriga a encarar o que preferimos esquecer: que o Brasil foi construído sobre a desumanização de corpos negros, e que a cidade do Rio de Janeiro — tão celebrada por sua beleza — ergueu-se também sobre o sofrimento de milhares de africanos anônimos.

Acredito que as pessoas devem conhecer este trabalho porque ele fala de nós. Fala da história que sustentamos com silêncio, mas também da força de quem resistiu. À Flor da Terra é, antes de tudo, uma tentativa de ouvir o que os mortos ainda têm a dizer sobre o país que somos e o que ainda podemos ser.

Revisitar esse livro é revisitar o chão que pisamos — e lembrar que, sob ele, há vidas que insistem em florescer.

Referência:

PEREIRA, Júlio César Medeiros da Silva. À Flor da Terra: O Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2025.

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 29 abr 2025

O Cemitério dos Pretos Novos, localizado na atual Rua Pedro Ernesto, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, representa um dos capítulos mais dolorosos — e, por muito tempo, esquecidos — da história brasileira. Entre 1769 e 1830, o local serviu como destino final de milhares de africanos escravizados que morriam logo após o desembarque. Este artigo baseia-se em diversas fontes históricas, arqueológicas e acadêmicas, com destaque para a obra À Flor da Terra: o Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro (PEREIRA, 2014), referência fundamental para o entendimento deste sítio histórico.

Antes da instalação do cemitério, a área da atual Gamboa era um espaço de transição entre o núcleo urbano do Rio colonial e o mar. Conforme destaca Pereira (2014), tratava-se de um trecho arenoso, sem edificações de relevo, usado como passagem para tropas e atividades de pesca. A região estava além dos limites formais da cidade até meados do século XVIII.

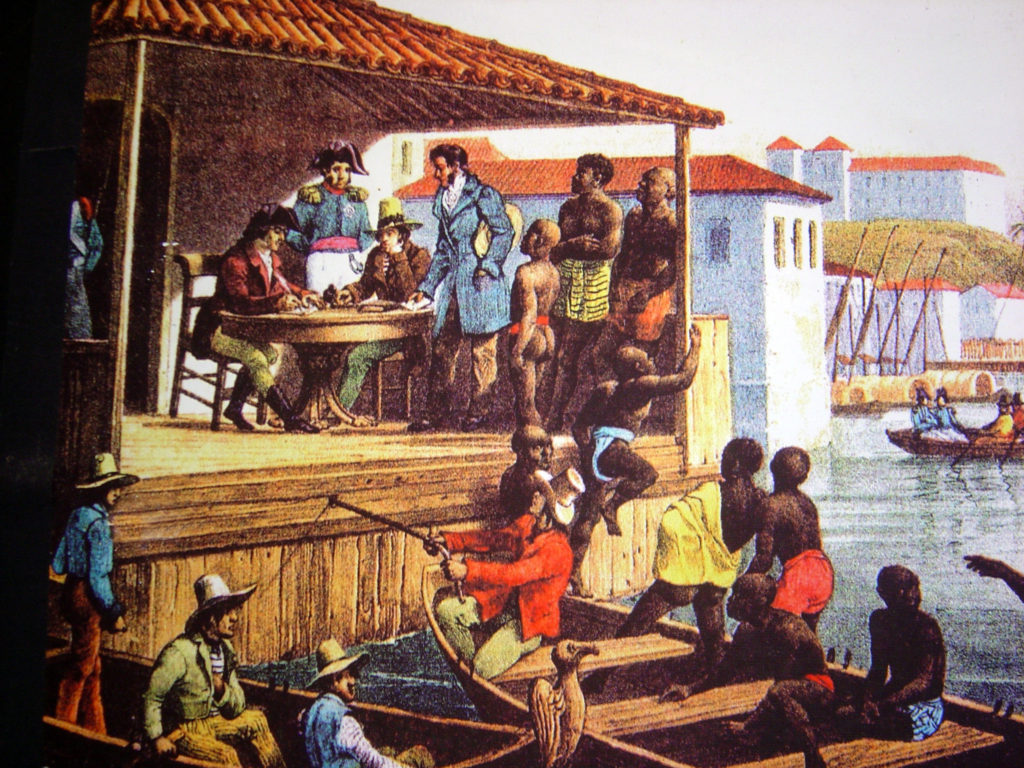

Com a transferência do mercado de escravos para a região do Valongo em 1774, ordenada pelo Marquês do Lavradio, o cenário mudou radicalmente. Trapiches, galpões e armazéns surgiram para atender ao tráfico negreiro. Entre essas estruturas improvisadas, surgiu também o cemitério destinado aos “pretos novos” — os africanos recém-desembarcados que não resistiam às condições desumanas da travessia e da quarentena (PEREIRA, 2014).

O Porto do Valongo tornou-se o principal ponto de entrada de africanos escravizados nas Américas. Estima-se que milhões de pessoas passaram por ali. Conforme registra Pereira (2014), o volume de africanos era tão intenso que gerava um fluxo contínuo de corpos para o cemitério, com alta mortalidade entre crianças e adolescentes.

A expressão “pretos novos” aparece reiteradamente nos registros paroquiais analisados, marcando o estatuto mercantil dos indivíduos antes mesmo de serem vendidos. O local, de intensa atividade comercial, refletia a brutalidade da escravidão em sua forma mais crua.

Em 1769, o Vice-Rei do Brasil autorizou oficialmente a criação do Cemitério dos Pretos Novos. Segundo Pereira (2014), o local não foi concebido como um campo-santo tradicional, mas como um espaço de descarte rápido de cadáveres, sem túmulos individualizados, sem rituais cristãos, sem dignidade.

Corpos eram atirados em valas rasas ou queimados para dar lugar a novas remessas de mortos. A ausência de cerimônias revela o grau extremo de desumanização a que eram submetidos aqueles seres humanos (PEREIRA, 2014).

De acordo com os levantamentos de Pereira (2014), entre 1824 e 1830, 6.122 sepultamentos foram registrados, número seguramente inferior ao real. Os restos encontrados no sítio arqueológico indicam uma predominância de crianças, adolescentes e jovens adultos, o que expõe a vulnerabilidade dos recém-chegados.

As condições do cemitério eram brutais: corpos deixados expostos, enterrados superficialmente ou queimados. As chuvas frequentemente desenterravam ossos, gerando escândalo público e problemas sanitários. Esse tratamento cruel contrastava com os princípios religiosos professados pela sociedade colonial (PEREIRA, 2014).

Em 1830, o cemitério foi desativado. As causas foram diversas: o incômodo sanitário, a pressão dos moradores e as novas exigências diplomáticas internacionais, com a assinatura do tratado anti-tráfico entre Brasil e Inglaterra (PEREIRA, 2014).

Logo após seu fechamento, a região foi objeto de intensos aterros, obras e mudanças urbanísticas. A área passou a abrigar trapiches, armazéns e posteriormente prédios residenciais. Durante o Segundo Reinado, com a construção do Cais da Imperatriz, as últimas lembranças visíveis do antigo cemitério foram soterradas sob novas camadas de modernização urbana.

Pereira (2014) ressalta que esse processo de transformação física foi acompanhado de uma transformação simbólica: a tentativa deliberada de apagar a memória da escravidão do espaço público carioca.

A rua onde se situava o cemitério passou a ser conhecida como Rua do Cemitério. Posteriormente, em 1853, foi rebatizada como Rua da Harmonia — uma escolha não inocente, conforme observa Pereira (2014), já que buscava dissociar a área de sua história traumática.

Em 1946, já no século XX, a rua recebeu o nome de Rua Pedro Ernesto, homenagem ao ex-prefeito do Rio de Janeiro. Cada mudança toponímica contribuiu para ocultar ainda mais a memória do Cemitério dos Pretos Novos, reforçando a invisibilidade histórica dos africanos ali sepultados.

O antigo cemitério permaneceu esquecido até 1996, quando obras particulares revelaram a presença de ossadas humanas durante reformas em uma residência da Rua Pedro Ernesto. A descoberta levou à criação do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN), que, como destaca Pereira (2014), cumpre hoje um papel fundamental na preservação da memória e na valorização da história afro-brasileira.

O IPN abriga o Memorial dos Pretos Novos, um espaço de educação, pesquisa e memória. Desde então, o sítio passou a integrar o Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana e contribuiu para a candidatura bem-sucedida do Cais do Valongo como Patrimônio Mundial da Humanidade, reconhecido pela UNESCO.

A reemergência do Cemitério dos Pretos Novos marca não apenas a redescoberta de um sítio arqueológico, mas a possibilidade de o Brasil encarar seu passado com a coragem necessária para construir um futuro mais justo.

As pesquisas sobre o Cemitério dos Pretos Novos continuam a avançar. A análise minuciosa dos registros da Freguesia de Santa Rita, cruzada com achados arqueológicos recentes e novas leituras demográficas, tem revelado tendências inéditas sobre o perfil etário, a frequência de navios negreiros por período e a organização espacial das valas comuns.

Dados preliminares apontam uma predominância ainda maior de crianças e adolescentes entre os sepultados, especialmente entre os anos de 1812 e 1818, o que reforça o caráter genocida do tráfico em sua fase terminal. Estes elementos estão sendo sistematizados e serão apresentados em uma próxima publicação acadêmica.

Essa nova etapa da pesquisa reafirma um compromisso que não é apenas historiográfico, mas ético: dar nome, corpo e voz àqueles que, no silêncio da terra, esperam ser lembrados.

O Cemitério dos Pretos Novos é símbolo do sofrimento, da desumanização e também da resistência dos povos africanos trazidos à força para o Brasil. Sua história nos lembra que as raízes do Brasil moderno estão profundamente entrelaçadas com a dor da escravidão, mas também com a força e a perseverança dos que sobreviveram.

A redescoberta desse local, e o trabalho de preservação liderado por instituições como o IPN e por pesquisadores como Júlio César Medeiros da Silva Pereira, oferecem uma oportunidade histórica de memória, reconhecimento e transformação.

A história, como a flor que brota da terra marcada pela dor, segue viva — e deve ser contada.

PEREIRA, Júlio César Medeiros da Silva. À flor da terra: o Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Garamond, 2014.

LOPES, Nei. O Rio Negro: memória e identidade. Rio de Janeiro: Pallas, 2015.

FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. O Arcaísmo como Projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro (1790-1840). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

GUEDES, Roberto. Pretos Novos: arqueologia histórica e memória da escravidão no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPHAN, 2011.

UNESCO. Cais do Valongo – Patrimônio Mundial. Paris: UNESCO, 2017.

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 01 mar 2025

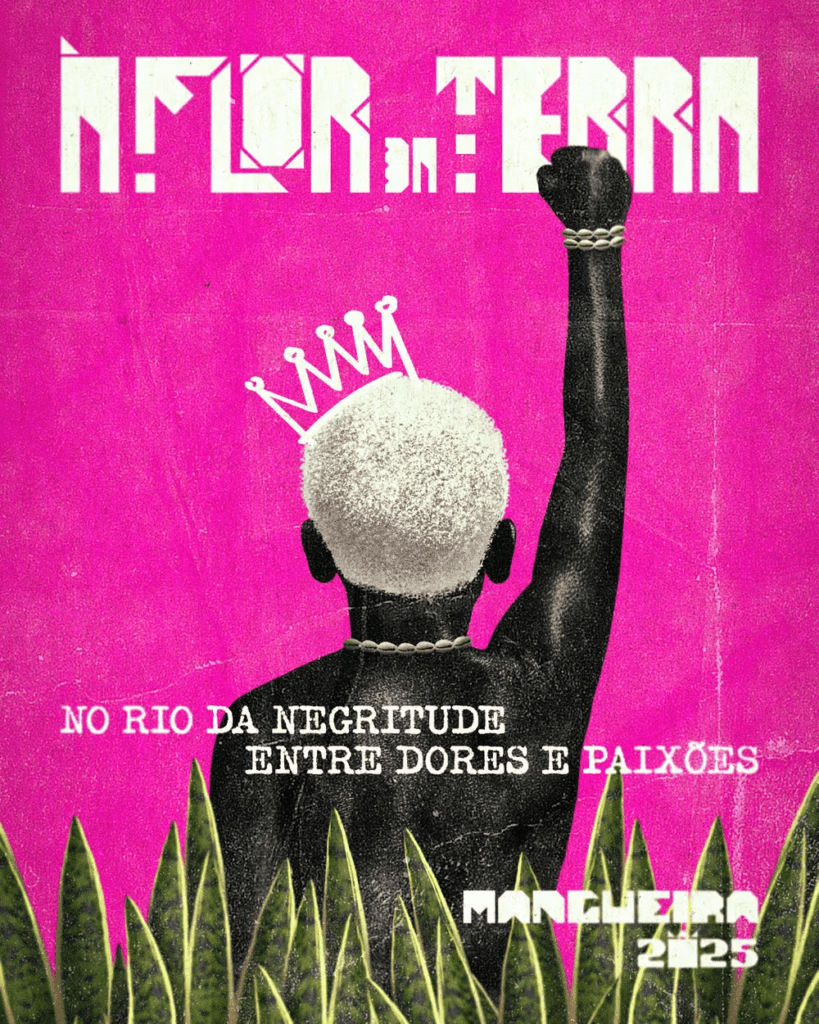

“No Carnaval de 2025, a Estação Primeira de Mangueira apresenta, na Marquês de Sapucaí, um enredo que mergulha na história e na resistência do povo negro no Brasil. Com o título “À Flor da Terra – no Rio da Negritude entre Dores e Paixões”, a escola de samba vai contar a narrativa retratada no livro À flor da terra: o cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro, do professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense (UFF), Júlio César Medeiros da S. Pereira. A obra, fruto de uma extensa pesquisa acadêmica, aborda a memória do Cemitério dos Pretos Novos, local onde escravizados eram enterrados de forma precária, “à flor da terra”, refletindo a desumanização e o descaso da época.

O enredo, idealizado pelo carnavalesco Sidnei França, estreante no Carnaval carioca, promove uma reflexão sobre o apagamento e a invisibilidade do povo preto desde a chegada dos escravizados ao Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. França, que acumula cinco títulos em São Paulo, optou por explorar as influências dos povos bantos na cultura brasileira, ao dar destaque à sua contribuição para a formação sociocultural do Rio de Janeiro.

A pesquisa de Pereira, que serviu de base para o enredo, revisita uma das páginas mais sombrias da história do Brasil e investiga as práticas de sepultamento dos escravizados africanos recém-chegados ao país entre 1722 e 1830. O trabalho, originalmente uma dissertação de mestrado, utiliza documentos históricos como livros de óbitos, relatos de viajantes, jornais da época e dados arqueológicos para reconstruir a história desse local de memória e dor.

O Cemitério dos Pretos Novos foi criado exclusivamente para enterrar escravizados que morriam logo após a chegada ao Brasil, antes de serem vendidos no Valongo. Funcionou inicialmente no Largo de Santa Rita, no centro do Rio, e depois foi transferido para o Valongo, região portuária da cidade, por ordem do vice-rei Marquês do Lavradio. O local, que operou de 1774 a 1830, era marcado pela desumanização: os corpos eram enterrados de forma precária, “à flor da terra”, ou seja, eram deixados ao solo sem sepultamento, ritual religioso ou qualquer respeito pelos mortos. Os que eram sepultados, eram esquecidos nus, envoltos em esteiras, em valas comuns.

A pesquisa de Medeiros destaca que o aumento do tráfico negreiro no início do século XIX levou a uma superlotação do cemitério. “Entre 1824 e 1830, mais de seis mil escravizados foram enterrados no local, mas se levarmos em conta desde a sua fundação, em 1774 até 1830, seriam mais de vinte mil sepultamentos. O fechamento do cemitério em 1830 coincidiu com o tratado de extinção do tráfico de escravos, assinado com a Inglaterra. No entanto, a prática de sepultamentos precários continuou em outros locais”.

Ainda segundo o professor, “a localização do Cemitério dos Pretos Novos foi perdida, até que em 1996, na Rua Pedro Ernesto, 35. (Antiga rua do Cemitério), o casal Mercedes e Petrúcio, descobriram as ossadas, ao fazerem a reforma do imóvel recém-adquirido. Ali estava o cemitério de escravizados esquecidos, os quais nunca tiveram seus corpos devidamente sepultados.”

A análise da violência cultural praticada no Cemitério dos Pretos Novos é um dos pontos-chave do livro. O professor explora como as práticas de sepultamento desrespeitavam tanto as tradições católicas quanto as crenças bantos, predominantes entre os escravizados. “Na cultura banto, os rituais fúnebres eram essenciais para garantir que os mortos se integrassem ao mundo dos ancestrais. A falta desses rituais transformava os mortos em ‘desgarrados’, espíritos que atormentariam os vivos. Para os escravizados, essa violência simbólica somava-se ao trauma da escravização e do desenraizamento.”, explica o autor.

Imagem oficial do carnaval 2025 da Mangueira — Foto: Divulgação

O estudo também revela a relação do cemitério com a cidade do Rio de Janeiro. Com isso, a Mangueira, conhecida por seus enredos que abordam temas sociais e históricos, promete transformar a Sapucaí não só em um palco de celebração, mas também de reflexão. O desfile vai explorar as dores e paixões que permeiam a vivência da população negra no Rio de Janeiro, destacando a luta contra o apagamento histórico e a busca por reconhecimento e igualdade.

O que antes era cemitério, hoje é o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, um sítio arqueológico, fruto de esforços de preservação e valorização da memória negra no Rio de Janeiro, do casal Mercedes e Petruchio e diversos pesquisadores que se juntaram a eles em prol da causa. A pesquisa de Pereira ilumina um capítulo pouco conhecido da história brasileira e contribui para a luta contra o apagamento da identidade e da cultura afro-brasileira. Em 2025, essa história será levada à Sapucaí pela Mangueira, em um desfile que promete emocionar e conscientizar o público sobre a importância de resgatar essas memórias.”

_____

Júlio César Medeiros da Silva Pereira é Doutor em História da Ciência e da Saúde pela Fiocruz. É professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos e Líder do Núcleo de Estudos e Pesquisa SANKOFA-UFF.

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 22 fev 2025

Hoje foi ao ar, no canal da @oficialmangueira no YouTube, a entrevista em que compartilho a emoção de ver meu livro À Flor da Terra: O Cemitério dos Pretos Novos ganhar vida no enredo do Carnaval 2025! 🎭✨

O Cemitério dos Pretos Novos é mais do que um registro de dor — é um território sagrado da memória africana no Brasil. Ali, onde tantos corpos foram sepultados sem voz, a cultura Banto resiste em cada fragmento, revelando histórias de luta, espiritualidade e ancestralidade. Transformar essa história em samba é dar voz ao que ficou à flor da terra, permitindo que a Sapucaí se torne palco de uma profunda reflexão sobre memória e resistência.

Meu sincero agradecimento à Mangueira, que mais uma vez mostra seu compromisso com as histórias invisibilizadas, e ao talentoso carnavalesco @sidney_franca , cuja sensibilidade e criatividade trouxeram essa narrativa à luz e deu vida a um enrredo fantástico que homenageia a cultura banto de forma magistral.

Confira a entrevista completa no YouTube pelo link a baixo:

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 22 fev 2025

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 03 nov 2024

A história do Brasil está marcada pela resistência e pela luta das populações afrodescendentes. Durante o mês da Consciência Negra, é fundamental trazer à tona memórias de lugares que simbolizam essa trajetória de força e perseverança, como o Cais do Valongo e a Pequena África. Esses locais representam capítulos dolorosos, mas essenciais, de nossa história e são cruciais para a construção da identidade afro-brasileira. A série “Ainda à Flor da Terra: do Valongo à Pequena África, memórias, resistência e legado” busca resgatar essa história, reforçando o compromisso com o reconhecimento e a valorização dessas memórias.

O Valongo e a Pequena África são símbolos da resistência e da resiliência da população negra no Brasil. O Valongo, principal porto de desembarque de africanos escravizados no Brasil, e a Pequena África, um centro cultural e social vibrante que surgiu na região do Valongo, conta histórias que moldaram a formação da identidade afro-brasileira. Conhecer esses locais é essencial para compreendermos o impacto do passado escravocrata e a luta pela igualdade que ainda persiste. Neste artigo, exploraremos a importância histórica e cultural do Valongo e da Pequena África, discutindo como esses lugares representam não apenas marcos físicos, mas também símbolos de resistência.

O que foi o Valongo?

O Valongo, localizado no Rio de Janeiro, foi o principal ponto de desembarque de africanos escravizados no Brasil, funcionando entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Estima-se que milhoes de africanos chegaram ao Brasil através do Valongo, um número que representa aproximadamente 60% de todos os africanos escravizados trazidos ao país. Esse local serviu como palco de sofrimento, onde os seres humanos eram tratados como bens e separados de suas famílias, línguas e culturas.

O Cemitério dos Pretos Novos

O Cemitério dos Pretos Novos, localizado na região do Valongo, é um marco trágico da escravidão. Inaugurado no século XVIII, o cemitério foi o local de sepultamento de milhares de africanos recém-chegados que não resistiam às condições precárias da travessia e da escravidão. Muitos foram enterrados sem identificação e sem rituais fúnebres, revelando a brutalidade do sistema escravocrata. A presença do cemitério, tema central do meu livro À Flor da Terra: o Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro, é um lembrete do sofrimento e da resiliência da população afro-brasileira.

A Pequena África

Com o passar do tempo, a área ao redor do Valongo tornou-se um centro cultural conhecido como Pequena África. Nessa região, africanos livres e seus descendentes realizaram um espaço onde as tradições africanas encontraram um solo fértil para florescer e se misturar com elementos das culturas indígenas e europeias. A Pequena África tornou-se famosa pela sua diversidade cultural, abrigando manifestações de música, dança e culinária que definem a cultura afro-brasileira até hoje.

Impacto Social e Econômico

O Valongo foi um dos pilares da economia do Rio de Janeiro colonial, mas, ao mesmo tempo, moldou profundamente a demografia da cidade, contribuindo para a formação de uma comunidade afro-brasileira vibrante. A presença negra transformou o ambiente cultural da cidade, influenciando a sociedade carioca e brasileira de forma ampla.

Memória Histórica

O Valongo é um símbolo da resistência e da luta por dignidade. Ao preservarmos essa memória, reforçamos a necessidade de refletir sobre a história da escravidão e as desigualdades que ela perpetuou. Para além do Brasil, o Cais do Valongo é um marco da diáspora africana, e seu reconhecimento como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2017 é uma homenagem à luta e à resiliência dos povos africanos e seus descendentes.

Patrimônio Cultural

O título de Patrimônio Mundial da UNESCO conferido ao Cais do Valongo destaca sua relevância para a memória coletiva da diáspora africana. Esse reconhecimento não é apenas simbólico, mas também uma forma de conscientizar sobre a importância de preservar locais históricos que carregam as marcas do sofrimento e da luta das populações negras.

O Valongo e a Pequena África representam muito mais do que apenas pontos geográficos. Eles são testemunhas da trajetória de resistência e força da população negra no Brasil. Ao reconhecer e valorizar esses locais, estamos contribuindo para a construção de uma identidade afro-brasileira que honra a memória dos antepassados e confirma as influências africanas na formação do Brasil. Mais do que lugares físicos, o Valongo e a Pequena África simbolizam uma luta contínua por direitos e dignidade, refletindo uma complexa história de escravidão e seu impacto em nossa sociedade.

Neste da Consciência Negra, revisitar e valorizar esses marcos é fundamental para lembrar que a história da escravidão não deve ser esquecida, mas sim estudos e mês estudados para que possamos caminhar rumo a um futuro mais justo e igualitário.