Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 21 dez 2025

Entre os dias 8 e 12 de dezembro de 2025, participei do 9º Congresso Pan-Africano, realizado em Lomé, capital da República do Togo. O evento foi organizado sob a égide da União Africana, em parceria com o Governo togolês, e reuniu representantes de Estados africanos, organismos multilaterais, pesquisadores, intelectuais, movimentos sociais e lideranças das diásporas africanas das Américas, Caribe, Europa e Ásia.

Minha participação ocorreu como integrante da delegação brasileira oficialmente convidada, cuja composição e articulação institucional estiveram sob a coordenação do Prof. Dr. Babalawo Ivanir dos Santos, responsável pela interlocução com o comitê organizador do Congresso e com as autoridades togolesas. As despesas de deslocamento e estadia dos participantes convidados foram custeadas pelo Governo da República do Togo, no âmbito da política de fortalecimento do diálogo pan-africano e das relações com a diáspora.

O 9º Congresso Pan-Africano teve como tema “A renovação do pan-africanismo e o papel da África na reforma das instituições multilaterais: mobilizar recursos e reinventar-se para agir”, sinalizando um esforço coletivo de reposicionamento do pan-africanismo como projeto político contemporâneo, articulado às transformações do sistema internacional no século XXI.

A programação foi estruturada em sessões plenárias, painéis temáticos, encontros com a juventude pan-africana e oito comissões de trabalho, que abordaram, entre outros temas:

Além dos debates acadêmicos e políticos, o Congresso incluiu atividades culturais e sessões dedicadas à memória da escravidão, da colonização e das lutas de libertação africanas, reforçando a centralidade da história e da memória na construção de projetos políticos contemporâneos.

Um dos principais resultados do evento foi a Declaração Final do 9º Congresso Pan-Africano de Lomé, documento político que sistematiza consensos e recomendações estratégicas aprovadas ao término dos trabalhos.

A Declaração reafirma o pan-africanismo como projeto de unidade, soberania e emancipação, destacando:

O documento propõe ainda a criação de mecanismos permanentes de acompanhamento das decisões do Congresso, reforçando o caráter programático e institucional da iniciativa.

A participação no 9º Congresso Pan-Africano dialoga diretamente com minhas pesquisas no campo da História da África, da História da Ciência e da Saúde, das relações étnico-raciais, da memória da escravidão e das políticas de reparação. Os debates sobre saúde, segurança alimentar e heranças coloniais reforçam a importância de abordagens interdisciplinares que articulem história, saúde pública, direitos humanos e relações internacionais.

O Congresso evidenciou, ainda, a necessidade de ampliar a inserção do Brasil, país com a maior população afrodescendente fora do continente africano, nas agendas pan-africanas contemporâneas, tanto no campo acadêmico quanto no âmbito das políticas públicas e da cooperação internacional.

O 9º Congresso Pan-Africano consolidou-se como um espaço estratégico de articulação política, intelectual e institucional, reafirmando o pan-africanismo como projeto ativo de reflexão e ação no mundo contemporâneo. A missão acadêmica realizada em Lomé contribui para o fortalecimento das redes internacionais de pesquisa, para a internacionalização da universidade pública brasileira e para o aprofundamento dos debates sobre África, diáspora, memória, saúde e justiça social.

Como desdobramentos desta participação, destacam-se a produção de relatórios técnicos, artigos acadêmicos, atividades de ensino e extensão, bem como a ampliação do diálogo entre a Universidade Federal Fluminense e redes internacionais de pesquisa no campo dos estudos africanos e pan-africanos.

📄 O relatório acadêmico completo está disponível em formato PDF:

https://www.researchgate.net/publication/398928215_Participacao_no_9_Congresso_Pan-Africano_-Lome_Togo_08_a_12_de_dezembro_de_2025

Delegação brasileira, no retorno ao Brasil

Introdução O Cemitério dos Pretos Novos, localizado na atual Rua Pedro Ernesto, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, representa um dos capítulos mais dolorosos — e, por muito tempo, esquecidos — da história brasileira. Entre 1769 e 1830, o local serviu como destino final de milhares de africanos escravizados que morriam logo após o…

Materia de: https://www.uff.br/28-02-2025/da-academia-para-a-avenida-pesquisa-de-professor-da-uff-vira-enredo-da-mangueira/ “No Carnaval de 2025, a Estação Primeira de Mangueira apresenta, na Marquês de Sapucaí, um enredo que mergulha na história e na resistência do povo negro no Brasil. Com o título “À Flor da Terra – no Rio da Negritude entre Dores e Paixões”, a escola de samba vai contar a narrativa…

Hoje foi ao ar, no canal da @oficialmangueira no YouTube, a entrevista em que compartilho a emoção de ver meu livro À Flor da Terra: O Cemitério dos Pretos Novos ganhar vida no enredo do Carnaval 2025! 🎭✨ O Cemitério dos Pretos Novos é mais do que um registro de dor — é um território…

https://www.uff.br/evento/a-flor-da-terra-enredo-da-mangueira-2025-inspira-se-na-pesquisa-de-professor-da-uff-do-campus-de-santo-antonio-de-padua/

Jardim Botânico do Rio de Janeiro inaugura, nesta sexta-feira (29/11), o Memorial das Mãos Negras que Edificaram o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo trazer ao conhecimento do público uma parte da história até então silenciada: a contribuição fundamental de homens e mulheres negros na edificação da instituição. A cerimônia…

Sinopse feita para o Afoxé Filhos de Gandhi, 2025

O Cais do Valongo e a Pequena África são marcos fundamentais na história afro-brasileira e símbolos de resistência. Como principal ponto de desembarque de africanos escravizados, o Valongo testemunhou a chegada de milhões de africanos ao Brasil, deixando uma herança cultural profunda. A Pequena África, surgida ao redor do Valongo, tornou-se um vibrante centro cultural,…

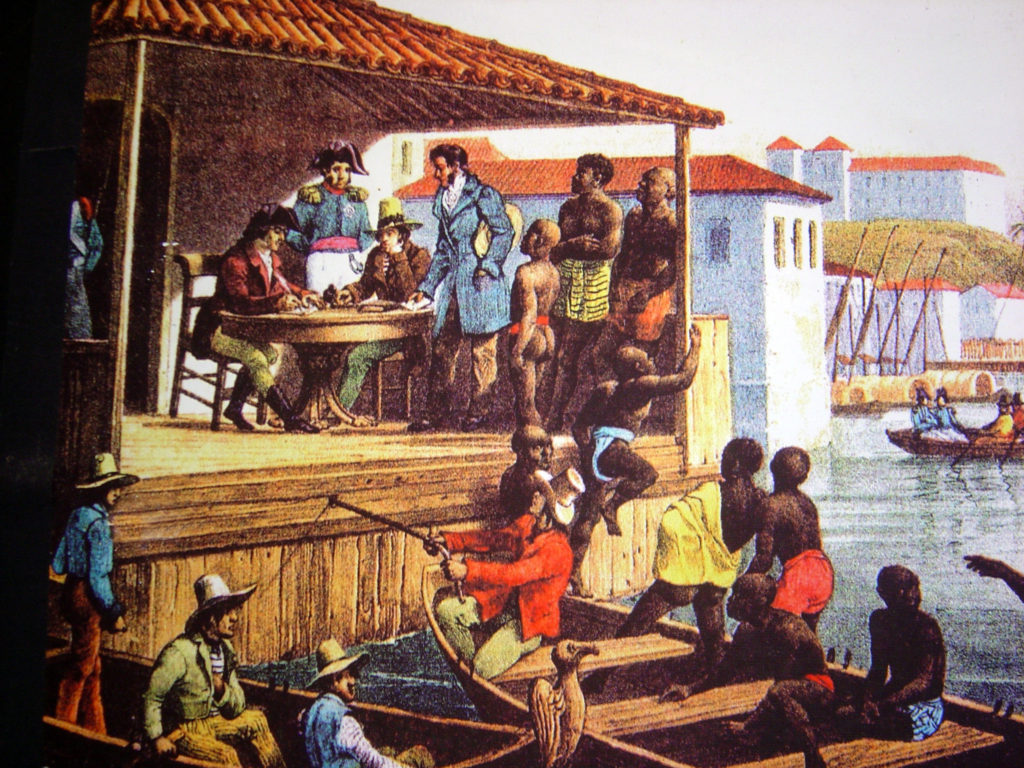

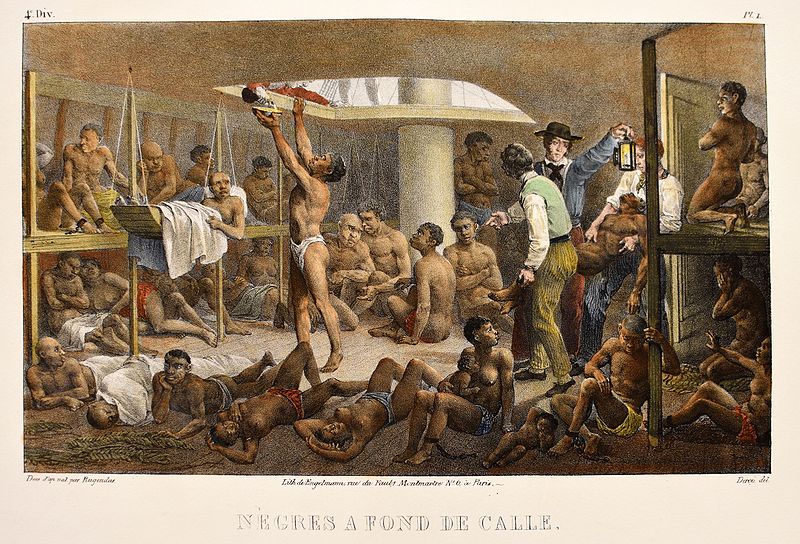

Na segunda aula do curso de extensão “A saga dos pretos novos”, mergulharemos profundamente na análise do tráfico atlântico de escravos, focando especificamente nas experiências e nas condições enfrentadas por homens e mulheres nesse contexto histórico. Abordaremos a temática sob a ótica da desigualdade de gênero, destacando as distintas realidades vivenciadas por cada um dos…

Para criar as hipóteses de um projeto de pesquisa, é importante seguir algumas diretrizes: Revisão da literatura: Antes de formular as hipóteses, é essencial realizar uma revisão completa da literatura sobre o tema de pesquisa. Isso ajudará a identificar lacunas no conhecimento existente e a compreender as teorias, estudos e evidências disponíveis. Identificar variáveis: Com…

A mudança climática é um dos desafios mais prementes que a humanidade enfrenta. O aumento das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera devido às atividades humanas está causando um aquecimento global sem precedentes, com consequências potencialmente catastróficas para o meio ambiente e a vida humana. Do aumento do nível do mar à intensificação…

A elaboração do projeto exige atenção a algumas etapas fundamentais, tais como a definição do tema, a revisão de literatura, a metodologia e o cronograma. O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas dicas para auxiliar na elaboração de um projeto de pesquisa para o ingresso em um programa de mestrado stricto sensu. Vamos lá?

Desde criança sempre fiquei intrigado com o céu e as suas estrelas. Ficava horas por noite a olhar o brilho dos seres celestes refletindo no escuro céu azul. Pontos brancos refletindo ao longe. Saber que estão a milhares de anos luz daqui, mais tarde, me deixou ainda mais confuso. Talvez tão intrigado quanto os cientistas…

Acompanhar as revistas científicas é uma das melhores maneiras de garantir isso e expandir o seu conhecimento

Os bestializados e a república que não foi, livro objeto desta resenha, se tornou um clássico da historiografia brasileira, no qual o autor analisa o quadro de instauração do novo regime, a República.

Pessoal, compartilhando com vocês meu novo vídeo sobre o conflito no Leste Europeu, envolvendo a Rússia e a Ucrânia, espero que gostem. Deixem seus comentários, joinhas e se inscrevam no canal Qual o motivo da guerra entre Rússia e Ucrânia? A Rússia, que enviou 150.000 soldados à fronteira com a Ucrânia, exige que o país…

Carolina de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do país. Assista a parte final, da sua obra: Quarto de Despejo

Neste breve artigo, farei um breve resumo da obra, para aqueles que quiserem conhecer mais o trabalho deixando minhas impressões e comentários, que poderão ser uteis aqueles de alguma forma, como algum tipo de apontamento.

O Imperialismo é o nome dado para o conjunto de políticas que teve como objetivo promover a expansão territorial, econômica e/ou cultural de um país sobre outros. Assista neste vídeo as bases deste sistema econômico, politico e social que dominou o mundo.

O Brasil completa hoje 133 anos de abolição. Nesta data, a Princesa Isabel assinava a chamada Lei Áurea que extinguia a escravidão no Brasil, no entanto, na prática pouca coisa mudou em relação aos milhares de escravizados trazidos de África e seus descendentes em relação ao racismo, ao preconceito e à cidadania plena. Ainda precisamos…

Filmes que lidam com a temática negra, no Oscar 2021

Many years ago, in the African continent, millions of Africans were brought to other countries within the condition of slavery, from which came the origin of the African Diaspora. Nearly 10 million of the African slaves were brought to the Americas. Of these 10 million, 6 million were brought to Brazil to labor in sugarcane…

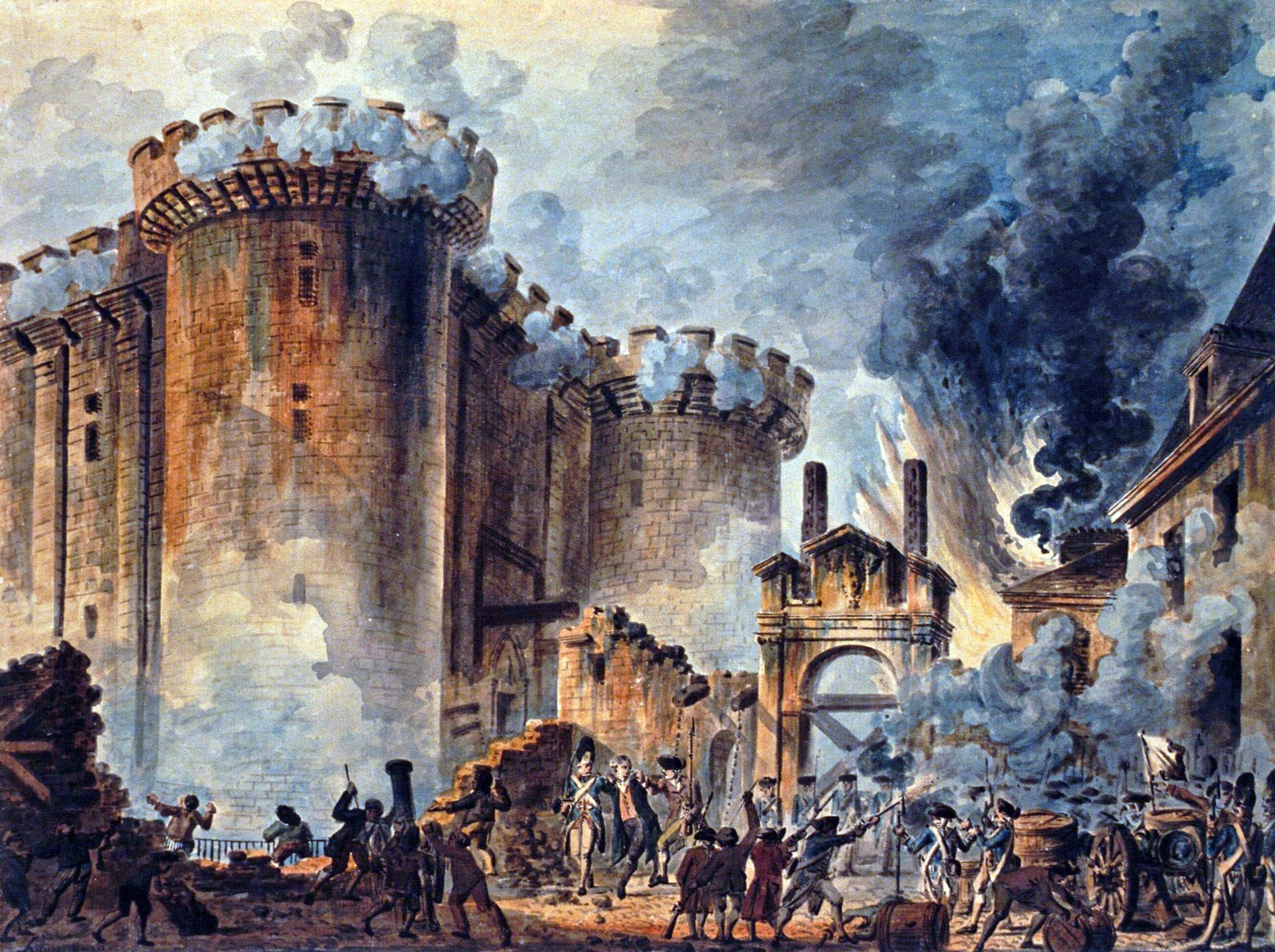

Esta revolução foi resultado do descontentamento da população com os privilégios da nobreza, do clero e da alta burguesia.

Neste episódio, Júlio César bate um papo com o professor Silas Fiorotti sobre Arte Africana, a partir da obra “Arte Africana” do autor Frank Willett. Falamos sobre a conceituação “primitivo” e os principais aspectos da Arte Africana. Vale à pena conferir! (Trabalho produzido pelo prof. Júlio César, dentro do projeto Trama, do Núcleo de Pesquisa…

A Independência dos Estados Unidos é considerada a primeira revolução americana. A segunda foi a Guerra de Secessão. As treze colônias inglesas da América formaram-se lentamente a partir do século XVII. Nos fins do século XVIII ocupavam uma faixa litorânea que ia do Atlântico até os contrafortes dos Aleghanis. As colônias…

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/12/07/cientista-abastece-pesquisas-de-covid-mas-diz-temer-mesmo-ida-ao-mercado.htm

Artigo que discute as permanencias e mudanças do pensamentos nazista e fascista, nos dias de hoje.

A Inglaterra alargou sua expansão imperial ao longo do século XIX, devido ao seu grande poderio marítimo baseado no “domínio dos mares”, ou seja, uma visão do mar como uma possível rota comercial. Esta antiga visão, deita origens no inicio do reinado da Dinastia Tudor e se consolidou como uma politica bem sucedida que culminou…

Kennet Maxwll descreve o encontro entre a cultura européia e a ameríndia e a morte e o sofrimento trazidos no Velho Mundo

O Prof. Dr. Júlio César Medeiros, no projeto ” Em perspectiva”, promovido pelo Núcleo de Pesquisa Sankofa-UFF, rno LAPEH, recebem o Arqueólogo Reinaldo Tavares (IPN) para falar sobre novas perspectivas em relação ao desembarque de escravizados no Rio de Janeiro.

Núcleo de Pesquisa SANKOFA: Relações étnico raciais, memória, cidadania e Direitos Humanos. Canal em o SANKOFA trata sobre diversas temáticas relativas aos temas da história, Diretos Humanos, Negregritude, Africanidade e escravismo

O liberalismo econômico ou liberalismo económico é uma ideologia baseada na organização da economia em linhas individualistas, rejeitando intervencionismo estatal, o que significa que o maior número possível de decisões econômicas são tomadas pelas empresas e indivíduos e não pelo Estado ou por organizações coletivas. Mas quais seriam as contradições de um sistema no qual…

A Revolução Industrial nada mais foi que uma profunda mudança tecnológica no meio de produção da sociedade inglesa que a partir daí dar-se inicio a uma nova relação entre o termo que surge chamado de capital e o modo de produção que foi implementado. A principal mudança se deu no meio agrícola onde a agricultura…

(Prof. Júlio César Medeiros da Silva Pereira Índice 1. A Revolução Francesa 2. Datas e fatos marcantes 3. Texto complementar 4. Exercícios resolvidos 5. Exercícios propostos 6. Exercícios de Concursos 7. Gabarito 8. Bibliografia A Revolução Francesa foi, historicamente, o acontecimento mais importante do período Moderno. Ela faz parte de um movimento global que…

O Brasil completa hoje 133 anos de abolição. Nesta data, a Princesa Isabel assinava a chamada Lei Áurea que extinguia a escravidão no Brasil, no entanto, na prática pouca coisa mudou em relação aos milhares de escravizados trazidos de África e seus descendentes em relação ao racismo, ao preconceito e à cidadania plena.

Em dezembro de 2025, participei como integrante da delegação brasileira oficialmente convidada do 9º Congresso Pan-Africano, realizado em Lomé, na República do Togo. O evento, organizado sob a égide da União Africana e com apoio do Governo togolês, reuniu lideranças políticas, pesquisadores e intelectuais para debater a renovação do pan-africanismo e o futuro das instituições…

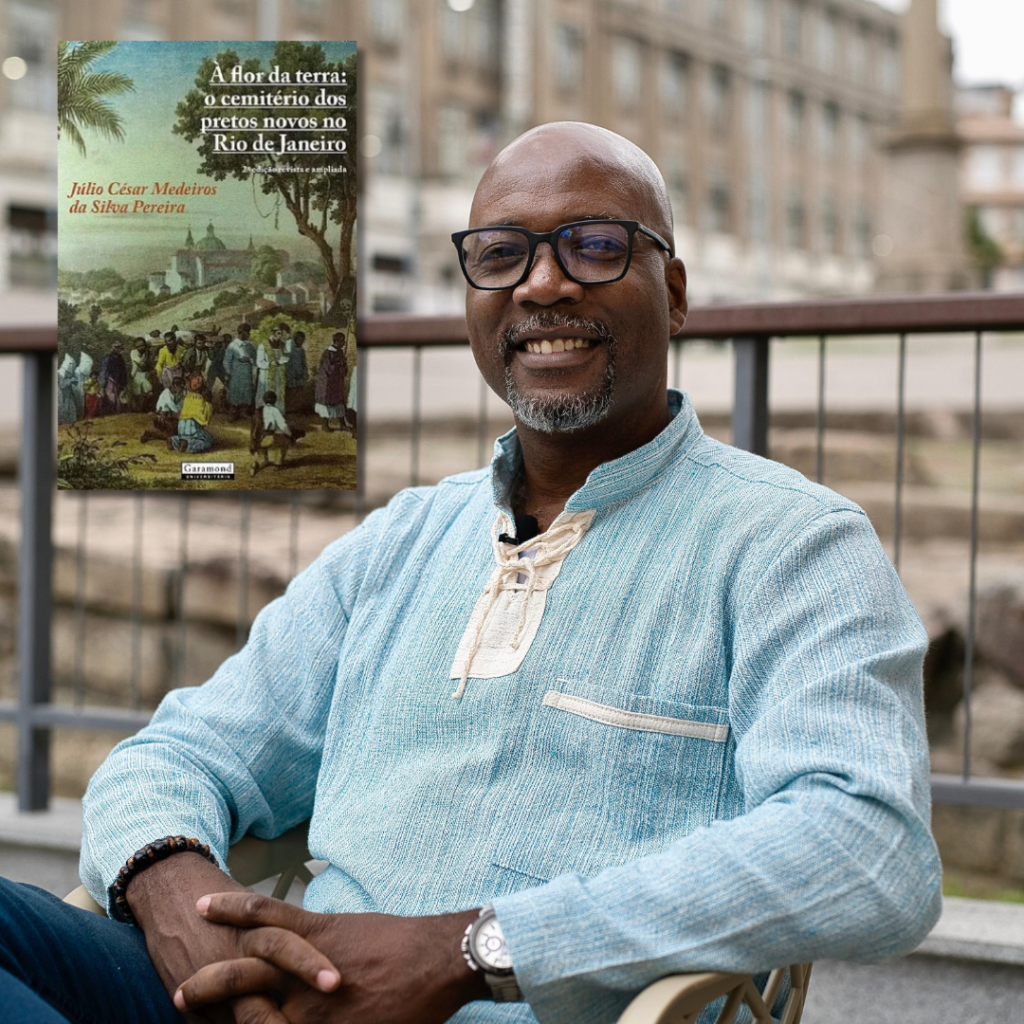

Por Prof. Dr. Júlio César Medeiros da Silva Pereira Quando escrevi À Flor da Terra, eu não imaginava que aquele trabalho — nascido de uma pesquisa de mestrado, orientada pelo professor José Murilo de Carvalho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro — se tornaria parte da memória pública da cidade. O livro nasceu de…

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 07 out 2025

Por Prof. Dr. Júlio César Medeiros da Silva Pereira

Quando escrevi À Flor da Terra, eu não imaginava que aquele trabalho — nascido de uma pesquisa de mestrado, orientada pelo professor José Murilo de Carvalho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro — se tornaria parte da memória pública da cidade. O livro nasceu de uma inquietação profunda: o que diz de nós uma sociedade que enterra seus mortos às pressas e tenta apagar seus rastros?

O Cemitério dos Pretos Novos, localizado na Gamboa, era mais que um espaço de sepultamento. Era o espelho de uma cidade que crescia sobre corpos africanos. Ali, entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do XIX, foram lançados milhares de homens, mulheres e crianças arrancados do continente africano, vítimas do tráfico transatlântico e das violências do cativeiro.

Ao pesquisar os registros de óbitos da freguesia de Santa Rita e cruzá-los com as listas de embarcações negreiras, percebi que não estava apenas lidando com números — mas com histórias interrompidas. O livro tenta dar nome e voz a esses corpos que a história oficial silenciou. Foi esse esforço de escuta e de restituição simbólica que fez o trabalho receber o Prêmio Laurindo Marques, concedido pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, como a melhor dissertação de mestrado de 2005.

A primeira edição, publicada em 2007 pela Editora Garamond, nasceu desse reconhecimento. A segunda, de 2014, ampliou o diálogo entre arqueologia, saúde pública e memória. E a terceira edição, publicada em 2025 pela Letra Capital, revisita esse percurso à luz das discussões contemporâneas sobre racismo estrutural, necropolítica e patrimônio afro-brasileiro.

Escrevi À Flor da Terra com a convicção de que o Cemitério dos Pretos Novos não é apenas um sítio arqueológico, mas um lugar de consciência. Ele nos obriga a encarar o que preferimos esquecer: que o Brasil foi construído sobre a desumanização de corpos negros, e que a cidade do Rio de Janeiro — tão celebrada por sua beleza — ergueu-se também sobre o sofrimento de milhares de africanos anônimos.

Acredito que as pessoas devem conhecer este trabalho porque ele fala de nós. Fala da história que sustentamos com silêncio, mas também da força de quem resistiu. À Flor da Terra é, antes de tudo, uma tentativa de ouvir o que os mortos ainda têm a dizer sobre o país que somos e o que ainda podemos ser.

Revisitar esse livro é revisitar o chão que pisamos — e lembrar que, sob ele, há vidas que insistem em florescer.

Referência:

PEREIRA, Júlio César Medeiros da Silva. À Flor da Terra: O Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2025.

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 29 abr 2025

O Cemitério dos Pretos Novos, localizado na atual Rua Pedro Ernesto, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, representa um dos capítulos mais dolorosos — e, por muito tempo, esquecidos — da história brasileira. Entre 1769 e 1830, o local serviu como destino final de milhares de africanos escravizados que morriam logo após o desembarque. Este artigo baseia-se em diversas fontes históricas, arqueológicas e acadêmicas, com destaque para a obra À Flor da Terra: o Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro (PEREIRA, 2014), referência fundamental para o entendimento deste sítio histórico.

Antes da instalação do cemitério, a área da atual Gamboa era um espaço de transição entre o núcleo urbano do Rio colonial e o mar. Conforme destaca Pereira (2014), tratava-se de um trecho arenoso, sem edificações de relevo, usado como passagem para tropas e atividades de pesca. A região estava além dos limites formais da cidade até meados do século XVIII.

Com a transferência do mercado de escravos para a região do Valongo em 1774, ordenada pelo Marquês do Lavradio, o cenário mudou radicalmente. Trapiches, galpões e armazéns surgiram para atender ao tráfico negreiro. Entre essas estruturas improvisadas, surgiu também o cemitério destinado aos “pretos novos” — os africanos recém-desembarcados que não resistiam às condições desumanas da travessia e da quarentena (PEREIRA, 2014).

O Porto do Valongo tornou-se o principal ponto de entrada de africanos escravizados nas Américas. Estima-se que milhões de pessoas passaram por ali. Conforme registra Pereira (2014), o volume de africanos era tão intenso que gerava um fluxo contínuo de corpos para o cemitério, com alta mortalidade entre crianças e adolescentes.

A expressão “pretos novos” aparece reiteradamente nos registros paroquiais analisados, marcando o estatuto mercantil dos indivíduos antes mesmo de serem vendidos. O local, de intensa atividade comercial, refletia a brutalidade da escravidão em sua forma mais crua.

Em 1769, o Vice-Rei do Brasil autorizou oficialmente a criação do Cemitério dos Pretos Novos. Segundo Pereira (2014), o local não foi concebido como um campo-santo tradicional, mas como um espaço de descarte rápido de cadáveres, sem túmulos individualizados, sem rituais cristãos, sem dignidade.

Corpos eram atirados em valas rasas ou queimados para dar lugar a novas remessas de mortos. A ausência de cerimônias revela o grau extremo de desumanização a que eram submetidos aqueles seres humanos (PEREIRA, 2014).

De acordo com os levantamentos de Pereira (2014), entre 1824 e 1830, 6.122 sepultamentos foram registrados, número seguramente inferior ao real. Os restos encontrados no sítio arqueológico indicam uma predominância de crianças, adolescentes e jovens adultos, o que expõe a vulnerabilidade dos recém-chegados.

As condições do cemitério eram brutais: corpos deixados expostos, enterrados superficialmente ou queimados. As chuvas frequentemente desenterravam ossos, gerando escândalo público e problemas sanitários. Esse tratamento cruel contrastava com os princípios religiosos professados pela sociedade colonial (PEREIRA, 2014).

Em 1830, o cemitério foi desativado. As causas foram diversas: o incômodo sanitário, a pressão dos moradores e as novas exigências diplomáticas internacionais, com a assinatura do tratado anti-tráfico entre Brasil e Inglaterra (PEREIRA, 2014).

Logo após seu fechamento, a região foi objeto de intensos aterros, obras e mudanças urbanísticas. A área passou a abrigar trapiches, armazéns e posteriormente prédios residenciais. Durante o Segundo Reinado, com a construção do Cais da Imperatriz, as últimas lembranças visíveis do antigo cemitério foram soterradas sob novas camadas de modernização urbana.

Pereira (2014) ressalta que esse processo de transformação física foi acompanhado de uma transformação simbólica: a tentativa deliberada de apagar a memória da escravidão do espaço público carioca.

A rua onde se situava o cemitério passou a ser conhecida como Rua do Cemitério. Posteriormente, em 1853, foi rebatizada como Rua da Harmonia — uma escolha não inocente, conforme observa Pereira (2014), já que buscava dissociar a área de sua história traumática.

Em 1946, já no século XX, a rua recebeu o nome de Rua Pedro Ernesto, homenagem ao ex-prefeito do Rio de Janeiro. Cada mudança toponímica contribuiu para ocultar ainda mais a memória do Cemitério dos Pretos Novos, reforçando a invisibilidade histórica dos africanos ali sepultados.

O antigo cemitério permaneceu esquecido até 1996, quando obras particulares revelaram a presença de ossadas humanas durante reformas em uma residência da Rua Pedro Ernesto. A descoberta levou à criação do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN), que, como destaca Pereira (2014), cumpre hoje um papel fundamental na preservação da memória e na valorização da história afro-brasileira.

O IPN abriga o Memorial dos Pretos Novos, um espaço de educação, pesquisa e memória. Desde então, o sítio passou a integrar o Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana e contribuiu para a candidatura bem-sucedida do Cais do Valongo como Patrimônio Mundial da Humanidade, reconhecido pela UNESCO.

A reemergência do Cemitério dos Pretos Novos marca não apenas a redescoberta de um sítio arqueológico, mas a possibilidade de o Brasil encarar seu passado com a coragem necessária para construir um futuro mais justo.

As pesquisas sobre o Cemitério dos Pretos Novos continuam a avançar. A análise minuciosa dos registros da Freguesia de Santa Rita, cruzada com achados arqueológicos recentes e novas leituras demográficas, tem revelado tendências inéditas sobre o perfil etário, a frequência de navios negreiros por período e a organização espacial das valas comuns.

Dados preliminares apontam uma predominância ainda maior de crianças e adolescentes entre os sepultados, especialmente entre os anos de 1812 e 1818, o que reforça o caráter genocida do tráfico em sua fase terminal. Estes elementos estão sendo sistematizados e serão apresentados em uma próxima publicação acadêmica.

Essa nova etapa da pesquisa reafirma um compromisso que não é apenas historiográfico, mas ético: dar nome, corpo e voz àqueles que, no silêncio da terra, esperam ser lembrados.

O Cemitério dos Pretos Novos é símbolo do sofrimento, da desumanização e também da resistência dos povos africanos trazidos à força para o Brasil. Sua história nos lembra que as raízes do Brasil moderno estão profundamente entrelaçadas com a dor da escravidão, mas também com a força e a perseverança dos que sobreviveram.

A redescoberta desse local, e o trabalho de preservação liderado por instituições como o IPN e por pesquisadores como Júlio César Medeiros da Silva Pereira, oferecem uma oportunidade histórica de memória, reconhecimento e transformação.

A história, como a flor que brota da terra marcada pela dor, segue viva — e deve ser contada.

PEREIRA, Júlio César Medeiros da Silva. À flor da terra: o Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Garamond, 2014.

LOPES, Nei. O Rio Negro: memória e identidade. Rio de Janeiro: Pallas, 2015.

FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. O Arcaísmo como Projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro (1790-1840). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

GUEDES, Roberto. Pretos Novos: arqueologia histórica e memória da escravidão no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPHAN, 2011.

UNESCO. Cais do Valongo – Patrimônio Mundial. Paris: UNESCO, 2017.

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 22 fev 2025

Hoje foi ao ar, no canal da @oficialmangueira no YouTube, a entrevista em que compartilho a emoção de ver meu livro À Flor da Terra: O Cemitério dos Pretos Novos ganhar vida no enredo do Carnaval 2025! 🎭✨

O Cemitério dos Pretos Novos é mais do que um registro de dor — é um território sagrado da memória africana no Brasil. Ali, onde tantos corpos foram sepultados sem voz, a cultura Banto resiste em cada fragmento, revelando histórias de luta, espiritualidade e ancestralidade. Transformar essa história em samba é dar voz ao que ficou à flor da terra, permitindo que a Sapucaí se torne palco de uma profunda reflexão sobre memória e resistência.

Meu sincero agradecimento à Mangueira, que mais uma vez mostra seu compromisso com as histórias invisibilizadas, e ao talentoso carnavalesco @sidney_franca , cuja sensibilidade e criatividade trouxeram essa narrativa à luz e deu vida a um enrredo fantástico que homenageia a cultura banto de forma magistral.

Confira a entrevista completa no YouTube pelo link a baixo:

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 11 dez 2024

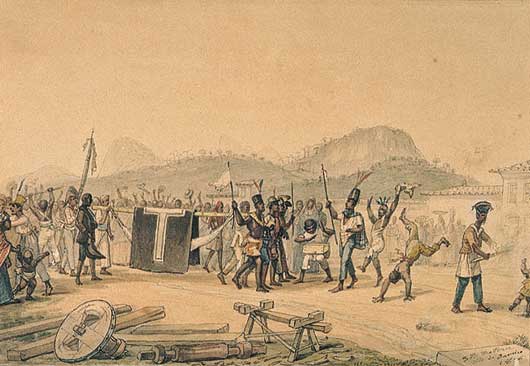

O Bloco Carnavalesco Filhos de Gandhi apresenta, com orgulho, como temática para o carnaval de 2025 a emblemática Revolta dos Malês, um marco indelével da resistência negra no Brasil, que ecoa até os dias de hoje. O desfile deste ano não se limita a celebrar a história de luta e bravura dos africanos muçulmanos que se insurgiram contra a opressão escravista; é um tributo à memória daqueles que, com coragem e fé, desafiaram o sistema que os aprisionava.

Em um ritmo pulsa que vibra nas batidas da nossa ancestralidade, o enredo traça paralelos entre luta pela liberdade, pela preservação cultural e espiritual da época e os desafios que o próprio bloco, bem como o nosso povo preto tem enfrentado em uma sociedade cada vez mais injusta. Cada passo dado na avenida reverberará a luta contínua pela dignidade e pelo reconhecimento, enquanto a história se entrelaça com o presente, nos lembrando que, o apagamento histórico social não passará incólume diante da nossa manifestação cultural.

Através dessa escolha temática, o Bloco Filhos de Gandhi reafirma seu compromisso em manter viva a chama da herança afro-brasileira, um fogo que brilha intensamente em meio às intempéries e obstáculos que as organizações que defendem a cultura popular, especialmente a de nosso povo negro, enfrentam. Em cada canto, em cada sorriso, se revela a força de um legado que se recusa a ser silenciado, um eco de resistência que se levanta contra o esquecimento, prometendo que a luta por justiça e liberdade nunca cessará.

Neste carnaval, ao desfilarem, os integrantes do Bloco Filhos de Gandhi não apenas celebram um passado glorioso, mas também escrevem novas páginas na história, relembrando que a resistência é uma herança que transcende gerações e que o legado dos Malês vive nas veias de cada um que se levanta, unindo-se em um só grito de liberdade e esperança.

Fundado em meio ao contexto cultural da Pequena África, o Bloco Afoxé Filhos de Gandhi possui uma trajetória marcada pela resistência e preservação da memória ancestrálica, o que o torna um guardião das tradições africanas em território carioca. O enredo de 2025 busca homenagear a Revolta dos Malês, revisitando a história de africanos muçulmanos, originários de sociedades islâmicas da África Ocidental, que foram trazidos ao Brasil pelo infame comércio do tráfico negreiro. Esses homens e mulheres, conhecidos por sua profunda fé e organização social, mantinham práticas religiosas, como a leitura do Alcorão e o uso do árabe como idioma de resistência, que se tornaram centrais para a organização da insurreição.

A escolha desse tema para o desfile de 2025 reflete a própria história do Bloco Afoxé Filhos de Gandhi, que, tal como os Malês, luta pela preservação de sua identidade cultural em meio a adversidades. Assim como os Malês enfrentaram o apagamento de suas práticas culturais e religiosas sob o jugo da escravidão, o bloco Afoxé Filhos de Gandhi inspirado no Ijexá Filhos de Gandhy, bloco carnavalesco criado em Salvador, dois anos antes e que se apresentava tocando o ijexá, e entoando na língua iorubá, iniciou sua organização em torno de componentes que moravam afastados do perímetro urbano, provenientes das camadas mais pobres e subalternizadas da população. Seus integrantes moravam majoritariamente em bairros afastados da área central da cidade, sobtudo, oriundos das camadas populares mais pobres e marginalizadas da população carioca que, enfrentaram sucessivos processo de apagamento histórico, tal como os escravizados Malês, com garra e resistência.

A Revolta dos Malês, um levante minuciosamente planejado e inspirado pos escravizados islâmicos, demonstrou o poder de uma comunidade organizada em torno de sua identidade cultural e espiritual. “malês” que no idioma Iorubá significa muçulmano, contava com cerca de 600 africanos escravizados, cujos lideres Ahuna; Dassalu; Gustar; Pacífico Licutan; Sule ou Nicobé; Manoel Calafete (escravizado liberto); Elesbão do Carmo e Luís Sanim; haviam combinado para que a revolta se desse no final do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos que marcava “Lailat al-Qadr”, a festa da Noite da Glória — ocasião que entrou para a história como o dia da revelação do Corão a para Muhammad (Maomé), o profeta do islamismo.

Organizados em torno de seus ideais de liberdade, irrompeu na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835, como um clamor audacioso contra a opressão escravagista, tragicamente frustrado quando a trama de seus protagonistas foi denunciada, fazendo desmoronar todo um plano cuidadosamente elaborado. Esses valentes escravizados urbanos, que desfrutavam de uma relativa liberdade de locomoção, sonharam com um futuro onde poderiam resgatar e preservar sua dignidade e identidade.

O espírito islâmico permeava a revolta, manifestando-se nos abadás brancos que adornavam os corpos dos revoltosos, um traje emblemático da tradição muçulmana. Muitos deles traziam consigo amuletos que continham passagens do Alcorão escritas em árabe, objetos que acreditavam conferir-lhes proteção contra os horrores da repressão. Assim, cada elemento da vestimenta e cada amuleto carregavam a esperança de um renascimento cultural e espiritual.

As ruas de Salvador se tornaram o palco de intensos combates, que ecoaram por horas a fio, onde a bravura e a determinação desses africanos se confrontaram com a brutalidade das forças opressoras. O trágico resultado levou à morte de 70 homens e mulheres que lutavam por suas vidas e liberdade, além de nove integrantes das forças que se opuseram a eles. A batalha final ocorreu em um local marcado pela história, conhecido como Água de Meninos, onde muitos, encurralados, buscaram a salvação nas águas do mar, apenas para encontrarem a morte em suas profundezas.

A Revolta dos Malês, mesmo em seu trágico fracasso, é um testemunho da coragem e do anseio por liberdade, uma chama que ainda ressoa nas almas de todos aqueles que lutam contra a opressão e pela dignidade.

As punições desferidas contra os envolvidos na Revolta dos Malês foram implacáveis, estendendo-se até mesmo aos libertos que, de alguma forma, não participaram da insurreição. Os castigos foram severos e implacáveis: prisão, açoites, deportação e execução tornaram-se o trágico destino dos revoltosos. Quatro deles, Jorge da Cruz Barbosa (Ajahi), Pedro, Gonçalo e Joaquim, foram condenados à morte e executados por fuzilamento, símbolos da coragem que se ergueu contra a opressão, mas que encontrou na brutalidade do sistema escravista, sua cruel punição. Jamais o poder instituído deixaria passar em branco, os pretos africanos e crioulos que ousavam sonhar com a tão desejada liberdade.

Esse levante ousado, embora tenha sido reprimido, contribuiu para intensificar a repressão sobre a população de escravizados e libertos em Salvador, gerando um clima de medo e desconfiança. Uma lei aprovada naquele ano determinava que todos os africanos e descendentes suspeitos de envolvimento em revoltas seriam deportados de volta ao continente africano. Estatísticas revelaram que milhares de negros foram enviados de volta à África, uma ação que revelava o desespero dos senhores de escravos diante da possibilidade de uma revolução que ecoasse os ecos da Revolução Haitiana.

Imbuídos deste mesmo espirito de luta, o Bloco Afoxé Filhos de Gandhi se ergue anualmente, dançando nas ruas da Pequena África, onde a memória ancestral pulsa com força. Em meio a adversidades, reafirma seu compromisso com a herança cultural e entoa um poderoso canto de liberdade. O enredo de 2025, ao lembrar a coragem indomável dos Malês, exalta a importância da transmissão cultural e da organização do povo preto, como faróis de resistência que iluminam o caminho em tempos de incertezas.

Como os Malês, que mantiveram viva sua fé e identidade em meio à opressão, o bloco reverencia, com seus atabaques e tamborins, a ancestralidade africana e suas diversas manifestações. Ele resiste ao apagamento cultural, enfrentando o peso do tempo e os desafios econômicos, transformando cada nota musical em um ato de afirmação.

O desfile de 2025 promete ser uma celebração da resiliência cultural, um hino à bravura. Tal como os Malês enfrentaram a repressão colonial com coragem e união, o bloco, em sua trajetória pelas vibrantes ruas do Rio de Janeiro, carrega o legado de resistência, desafiando a invisibilidade social e os obstáculos estruturais que tentam silenciá-lo.

Em cada batida de tambor e em cada marcação do surdo tocado, em cada canto entoado, o bloco será a voz dos Malês revividos, cuja memória jamais será esquecida e, em seu ritmo imponente, lembrando todos os agentes do apagamento histórico sofrido pelo povo negro, que o Haiti ainda é logo ali. O povo preto, agora se organiza, se levanta e luta. Salta o canto na avenida e reafirma o seu lugar de direito na sociedade e na história.

Autor: Júlio César Medeiros da Silva Pereira

Prof. Dr. em História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense e pesquisa dos do instituto de Memória e Pesquisa Pretos Novos.

Membro do Comitê Cientifico do Cais do Valongo

Membro do Comitê Consultivo do Memorial Mãos Negras (Jardim Botânico)

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 24 maio 2023

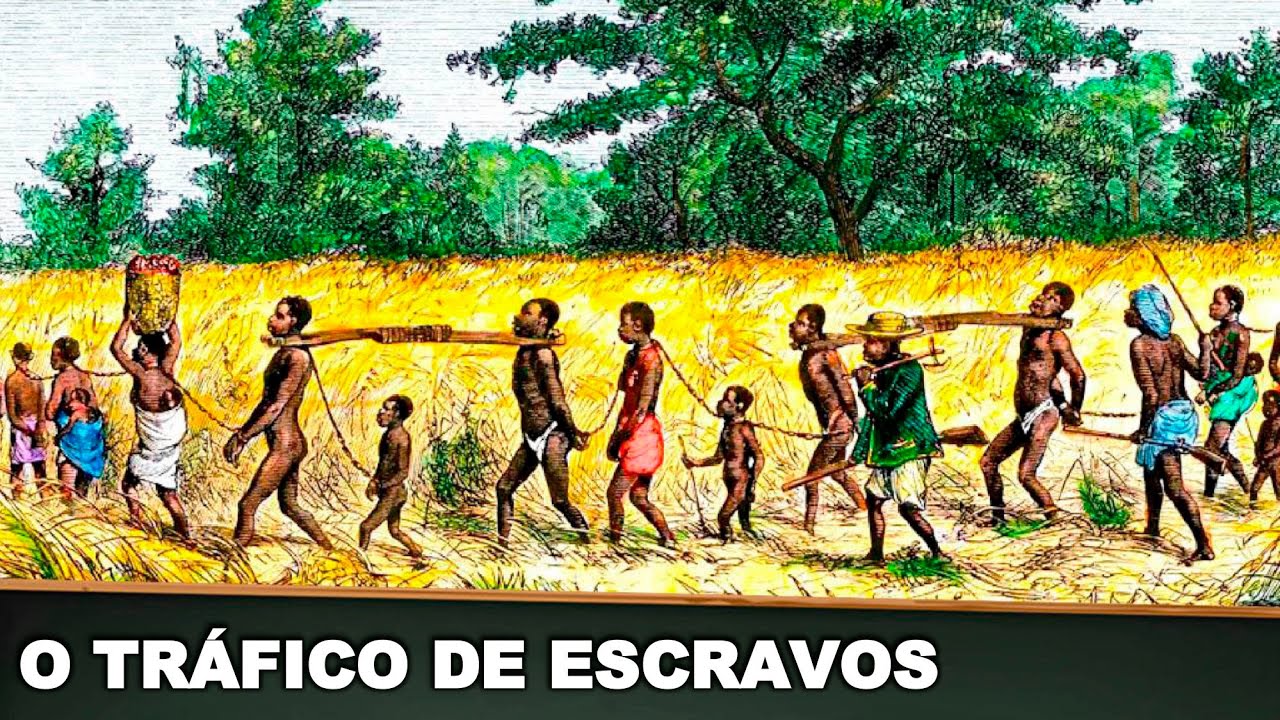

Na segunda aula do curso de extensão “A saga dos pretos novos”, mergulharemos profundamente na análise do tráfico atlântico de escravos, focando especificamente nas experiências e nas condições enfrentadas por homens e mulheres nesse contexto histórico. Abordaremos a temática sob a ótica da desigualdade de gênero, destacando as distintas realidades vivenciadas por cada um dos sexos durante essa terrível época.

O tráfico atlântico de escravos foi um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, no qual milhões de indivíduos foram capturados em terras africanas e submetidos a um destino de exploração, violência e sofrimento. No entanto, é importante compreender que homens e mulheres enfrentaram diferentes experiências dentro desse terrível sistema.

Durante a aula, exploraremos como os homens escravizados eram frequentemente selecionados e tratados de maneira distinta das mulheres. Enquanto os homens eram vistos como força de trabalho braçal, destinados principalmente a trabalhos pesados nas plantações, as mulheres eram frequentemente exploradas também para o trabalho doméstico e sexual. Examinaremos as condições vivenciadas por ambos os sexos, destacando as formas de violência, as doenças, a falta de higiene e os impactos psicológicos decorrentes desse sistema desumano.

Além disso, discutiremos as estratégias de resistência adotadas por homens e mulheres escravizados. Veremos como, apesar das adversidades, esses indivíduos encontraram maneiras de preservar suas culturas, recriar formas de sociabilidade e resistir às opressões impostas. Abordaremos também as diferentes percepções de masculinidade e feminilidade dentro desse contexto, e como essas noções influenciaram a experiência de homens e mulheres escravizados.

Nesta aula, convidamos você a refletir sobre as diferenças de gênero no tráfico atlântico de escravos, reconhecendo a necessidade de uma análise mais aprofundada das experiências vividas por homens e mulheres. Ao compreendermos as nuances dessas realidades, poderemos construir uma visão mais completa e sensível do passado, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária no presente.

Esperamos que você se junte a nós nessa jornada de conhecimento e reflexão, na qual iremos desvendar as complexidades da saga dos pretos novos e promover o resgate histórico de vozes silenciadas por tanto tempo. Prepare-se para uma aula enriquecedora e provocativa, que certamente ampliará sua compreensão sobre o tráfico atlântico de escravos e suas repercussões.

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 21 out 2021

Sem Comentários

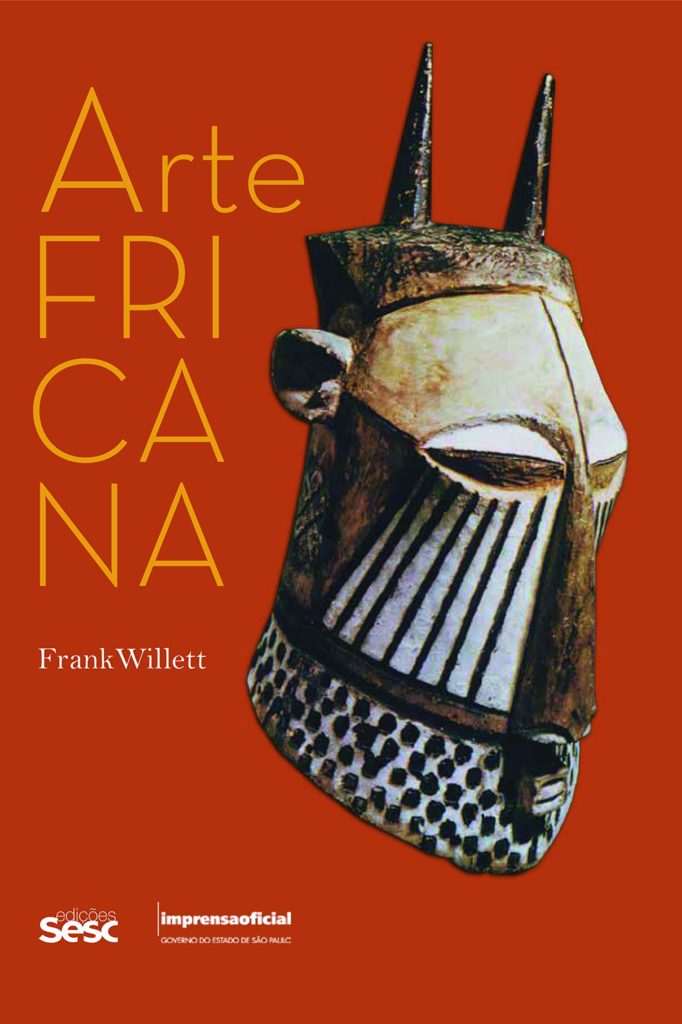

“Se a humanidade teve origem em África, é possível que também ali tenha surgido a arte.”

Frank Willet, Arte Africana, 2017.

Frank Willett (1925 – 2006), estudioso da considerado pela crítica especializada mundial autor da melhor introdução geral à arte africana. Desde que lançou a sua obra: Arte Africana, em 1971, seu trabalho tem contribuído de forma singular para com estudo da arte deste continente antes tão mal compreendido. Nela, Willett utiliza uma linguagem acessível, desconstruindo velhos estereótipos e estimulando-nos na busca pelo aprofundamento do conhecimento de África através da produção artística.

Neste breve artigo, farei um breve resumo da obra, para aqueles que quiserem conhecer mais o trabalho deixando minhas impressões e comentários, que poderão ser uteis aqueles de alguma forma, como algum tipo de apontamento. Fica claro que, nossa contribuição é ainda muito modesta perto do tamanho da obra e não se propõe a esgotar o tema, muito menos se coloca como uma análise exaustiva de um livro tão profundo quanto denso, um feito que demandaria uma pesquisa mais aprofundada e devidamente apresentada em círculos acadêmicos voltados para esta discussão.

Pelo contrário, este texto se coloca apenas como breve introdução, deixada aos meus alunos e colegas que, como eu, amam o continente africano e tudo o que ele produz. Espero que seja de algum proveito. Sendo assim, vamos as minhas observações.

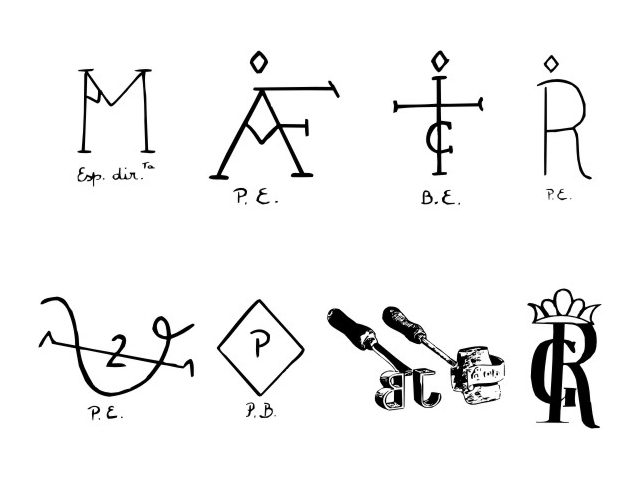

Artefato africano, sem identificação do autor, em exposição no Museu Afro Brasil, em São Paulo

Neste texto, iremos analisar apenas o capítulo 2, por entender que seria aquele que melhor sintetizaria a forma como educadores e professores de História da África poderiam aproveitar suas contribuições acrescentando as suas aulas, uma visão inovadora e crucial para quebrar os preconceitos ainda existente em sala de aula em torno da arte produzida pelos africanos e as suas contribuições para o mundo.

Para produzir estas impressões, não apenas estudei o trabalho de Willet, quanto busquei me aprofundar no assunto, pesquisando e buscando informações com especialistas como o professor …. cuja agradável conversa, nos rendeu um podcast, que também está disponível nas plataformas digitais bem como neste meu site.

O trabalho de Willett não apenas esclarece os contextos ecológicos e sociais da criação estética africana como também faz leituras altamente precisas de sua linguagem, suas estruturas seus estilos. De uma parte, mostra-nos, por exemplo, a relação entre floresta, tipos de madeira, sociedade sedentária e produção escultórica.

Capa da obra

No capítulo 2, intitulado “O desenvolvimento do estudo da arte africana”, aqui analisado, Willett apresenta uma crítica aos diversos estudos que abordavam a arte africana de acordo com a perspectiva eurocêntrica que reproduzia, ainda, uma noção de arte “primitiva”, se contrapondo a diversas descobertas no campo da arqueologia. Nesta seção, o autor demonstra, brilhantemente, que a sofisticação presente na arte africana não se trata-se de um esmero acidental, nem se encontra desconectada das ideias e práticas das populações africanas contemporâneas como sugeriram diversos pesquisadores europeus.

Na página 40, por exemplo, o autor discute o termo primitivo, o qual segundo ele, o termo “arte primitiva” tal como ficou conhecido é um legado dos antropólogos do século 19 que viam a Europa da época como ápice da evolução social, por isto, o mais correto seria dizer correto seria dizer arte africana tradicional ou arte tradicional africana segundo ele o termo primitivo refere-se a uma definição etnocêntrica que, não cabe em nossos dias tendo em vista que já carrega em si, uma hierarquia que coloca a produção africana em escala de inferiorização e preconceito.

Segundo ele, a forma mais antiga de arte que conhecemos é a rupestre não plástica ou seja pinturas entalhadas em superfícies de pedras lisas, as quais ainda, no início do século 20, tenham parecido menos importantes que a escultura, embora os avanços mais estimulantes na arte africana contemporânea ainda encontram-se na pintura e nas artes gráficas, e não na escultura.

A partir da página 40 ele começa a traçar o desenvolvimento da história da Arte Africana. Ele ressalta que a primeira descoberta das pinturas rupestres da idade da pedra, na Europa, foi feita em Altamira no ano de 1878, mas não foi senão na primeira década do século 20 que sua antiguidade foi amplamente reconhecida. Um dos primeiros autores foi Gottfried Semper, que escreveu o livro o Estilo nas artes técnicas e tectônicas, ou estética prática que surgiu no início dos anos 1860. Arquiteto, Semper estava interessado principalmente nas formas arquitetônicas sua premissa era de que uma vez que a primeira necessidade do ser humano era proteção para si e para a sua fogueira ele passou a trançar gramíneas para protegê-las do vento.

Semper passou a desenvolver a ideia de que o homem teria desenvolvido a técnica do entrelaçamento produzido um padrão que o levou ao desenvolvimento das técnicas e dá de tecelagem. Essa linha de raciocínio que se baseava na ideia da busca deliberada de padrões foi convertida pelos discípulos de Semper em um sistema determinista e materialista usado para explicar todas as formas artísticas não ocidentais.

Willett acredita, e eu concordo, que este pensamento seja frágil demais, pois, segundo o que ele mesmo diz, Semper e seus seguidores não possuíam dados que sustentassem a esta hipótese. Seguindo neste desenvolvimento da Arte Africana construída por Willet, ele nos apresenta em seguida Max Schmidt, etnólogo que publicou seus estudos indígenas no Brasil central em 1905 nos quais demonstrou como os motivos desenvolvidos nas técnicas de entrelaçamento foram aplicados na decoração das cerâmicas. No entanto, segundo Willett, Schmidt, claramente, montou os dados para adaptá-los à hipótese de Semper, ao invés de construir hipóteses que se adequassem aos dados. Smith ignorou por exemplo os motivos espirais e as linhas ondulantes que, embora geométricos, dificilmente teriam sido produzidos através do entrelaçamento em linha reta. Esse teria sido que podemos chamar de uma fase marxista da história da arte africana.

Segundo Willett, esses primeiros estudos estavam preocupados exclusivamente nos ofícios. Willhen Worringer, historiador e teórico da arte alemã, publicou um estudo teórico filosófico em 1908 em que rejeitou essa base tecnológica de origem da arte. Para Worringer toda a arte era basicamente uma expressão da volição, embora, muitas vezes, esta pudesse modificada pelo seu propósito. Ele era um evolucionista e estava convicto de que as primeiras formas artísticas de formas geométricas que conduziram de modo lógico inevitável ao naturalismo, portanto ele rejeitava que as pinturas figurativas rupestres do sul da França fossem obras de arte, e repudiava “os feitos artísticos” dos africanos nativos “e da maioria dos povos primitivos”, excetuando-se apenas aqueles que exerciam dons ornamentais

O estudo do ornamento tomou uma nova direção com os trabalhos do antropólogo Franz Boas que publicou a obra “um estudo sobre a arte decorativa dos índios da Costa Norte do pacífico da América do Norte”, publicado em 1897 e mais tarde incluído em seu livro “arte primitiva” de 1927. Nunca é de mais lembrar, embora o autor não cite, Franz Boas vai alterar não apenas o curso da História da Arte Africana, como vida de um outro jovem sociólogo em visita aos Estados Unidos, Gilberto Freyre.

Nessa obra, Boas demoliu a teoria da degeneração; sua obra se referia mais ao ornamento do que às culturas. Boas acreditava que a arte não poderia existir antes que o artista desenvolvesse perícia suficiente para dominar o seu material e assinalava também que, embora a forma, assimetria e o ritmo, no conjunto, tenham um efeito estético em si mesmo, a forma também poderia transmitir sentidos, o quê acrescentaria um valor emocional acentuando-se o efeito.

Sensacional, e inovador para época, pois o africano poderia ser visto agora como uma pessoa, pois apenas pessoas são capazes de transmitir a emoção, possuem alma, algo impensado dentro da lógica determinista e evolucionista vigente no século anterior.

Boas dividia a arte em duas categorias: arte representativa, hoje conhecida como representacional; e simbolismo, anteriormente conhecida como geométrica. Para ele, na arte representativa: forma e conteúdo são igualmente importantes, enquanto na arte simbólica o conteúdo é muito mais importante que a forma.

Tais estudos levaram à conclusão importantíssima, a de que a mesma forma pode transmitir distintos significados em diferentes sociedades,

ou seja, forma e conteúdo não podem ser considerados separadamente em estudos de desenvolvimento ao longo do tempo.

Mas um outro clássico, de maior alcance do que os já citados, por situar os problemas da arte e da decoração no contexto mais amplo da cultura material, foi o trabalho do antropólogo R. U. Sayce. Em seu livro Artes e ofícios primitivos ele, de maneira ampla e critica, baseado em estudos anteriores, fez menções cautelosas sobretudo à convergência de desenhos para os clientes de fontes totalmente distintas.

Como característica geral desse primeiro momento, além de podemos citar o forte apelo marxista é o de concordarmos com o fato de que as técnicas de tecelagem, seja em esteiras ou cestos, tendem a produzir motivos de caráter geométricos, o que podemos chamar de “tecnomorfos”, ou seja, a forma que derivada da técnica. Portanto é provável que qualquer sociedade tenha desenvolvido seus próprios “tecnomorfos”, ou seja, as diversas manifestações de tecnologia em uma dada sociedade.

“como existe uma forte possibilidade que tais motivos tenham uma origem independente dentro da sociedade, são inadequados como indicadores da influência de uma sociedade sobre a outra”

(Frank; 2017, P. 43).

O estudo da escultura como algo distinto do ornamento começou nos últimos anos do século 19 quando a maior parte da literatura seguia uma das duas abordagens, a etnológica, similar a de Franz boas ao considerar que o conhecimento do conteúdo de uma obra de arte é fundamental para sua compreensão e até para sua apreciação, e a noção estética, que acreditava que tal conhecimento era desnecessário para sua apreciação. Segundo Frank as duas escolas têm se aproximado gradualmente, antropólogos vem prestando atenção à história da arte, e os críticos de arte tem prestado mais atenção ao contexto cultural da arte africana “afinal, dificilmente seria possível separar a forma do conteúdo em sociedades nas quais o artista é um membro integrante da comunidade, não um indivíduo empenhado em expressar uma visão puramente pessoal.” (Página 45, 46)

Segundo Frank os antropólogos a princípio, tratavam as culturas apenas com um elemento religioso, mas com o tempo passaram anotar a divergência das proporções naturais reveladas nas peças. Um destes primeiros antropólogos foi Léo Frobenius que em 1896 escreveu sobre a arte dos povos não europeus sugerindo que estes possuíam o impulso de copiar formas naturais e que tais cópias transmitiam ideias e significado, ou seja, que seu conteúdo conferia significado a forma. Essas reações são culturalmente determinadas, por isso a forma tem aquele significado apenas para a sociedade a qual pertence.

“Mas foi somente entre 1904 e 1905 que a arte africana começou a produzir o impacto significativo” (Página 47.) Foi quando Derain comprou uma peça africana e mostrou-a a Picasso e Matisse que também ficaram bastante impressionados com ela. A revolução da Arte do século XX estava em curso ali,

O autor, então, passa a descrever o impacto da arte africana sobre os trabalhos de artistas europeus como: André Derain, Henri Matisse, Georges Braque, Pablo Picasso e Juan Gris. Ao final, ele alerta para o fato de que mesmo quando artistas e pesquisadores europeus e norte-americanos abordaram a arte africana com benevolência, ainda assim estavam imbuídos de pensamentos etnocêntricos que não levam em consideração os propósitos das comunidades e dos indivíduos africanos que produziram as obras.

Por tanto, o trabalho de Willett, sobretudo neste capitulo aponta para para o fato de que, mesmo quando artistas e pesquisadores europeus e norte-americanos, tratam a arte africana com afeição, isto não quer dizer que estejam livres de prejulgamentos etnocêntricos que, por sua vez, desconsideram os propósitos das comunidades e dos indivíduos africanos que produziram as obras, ou seja, o meio social em que a obra foi produzida.

A obra de Frank Willet nos ajuda a pensar como o preconceito estava presente no inicio da História da Arte, em relação à produção do continente africano, e como tal pensamento permaneceu mesmo durante o século 20, em confronto com estudos etnológicos que procuraram vencer tais amarras e libertar as amarras que prendiam o espirito criativo africano ao conceito de primitivo e usual.

Fiorotti, Silas. A sofisticação da arte africana não é mero acidente. Revista A Pátria, 13/03/2021. Disponível em: https://apatria.org/cultura/a-sofisticacao-da-arte-africana-nao-e-mero-acidente/

Willett, F. African Art. 3.ed. London: Thames & Hudson, 2003. [Edição brasileira: Edições Sesc / Imprensa Oficial, 2017.]

Einstein, C. Negerplastik

[Escultura negra]. Florianópolis: Edufsc, 2011 [1915];

Munanga, K. A dimensão estética na arte negro-africana

tradicional. In: Página do MAC-USP, São Paulo, 07/6/2006.;

O’Neill, E.; Conduru, R. (orgs.). Carl Einstein e a arte da África. Rio de Janeiro: Eduerj, 2015.

Price, S. Arte primitiva em centros civilizados. Rio de Janeiro: Edufrj, 2000.

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 09 jul 2021

Sem Comentários

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 13 maio 2021

Veja como foi a minha entrevista no Programa Encontro com a Fátima Bernardes

Fonte: Encontro com Fátima Bernardes | Professor resgata história sobre reis e cultura africana | Globoplay

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 07 abr 2021

Many years ago, in the African continent, millions of Africans were brought to other countries within the condition of slavery, from which came the origin of the African Diaspora.

Nearly 10 million of the African slaves were brought to the Americas. Of these 10 million, 6 million were brought to Brazil to labor in sugarcane fields, in the mines and on coffee plantations. Of the Africans who were brought approximately 60% were sent to the Southeast region. Many of these Africans were from the linguistic and cultural group known as the Bantu.

Upon disembarking from the slaveship in Valongo, in the city of Rio de Janeiro, the enslaved were inspected at the Customs, counted and landed in the direction of the slave markets in Valongo. Those who arrived dead, or died in the sale stalls, were taken to the Black New Cemetery (Cemitério dos Pretos Novos).

In the Cemetery of the New Blacks, the bodies of the enslaved newcomers were never buried. They were left to the ground until they were burned and dismantled so that more bodies could fit. This deal shows that for Brazilian society at the time, slaves were “nothing” but bodies to be discarded in order to rot and smell, nonetheless for the African culture to which they belonged, being buried in the cemetery of the New Blacks meant a cut in their ancestral lineage that would prevent them from being resurrected in Africa.

Several travelers, among them Freireyss, scandalously described the Cemetery of the New Black and how those slaves were buried because there was no indication that the enslaved were decently buried. It is estimated that from 1769 to 1830, the date of its extinction, about 60 thousand enslaved people were buried there, despite the space of a small block of 50 fathoms.

During 1824 to 1830, the Cemetery of the New Black buried around 6.000 bodies in such small area. In the Livro de Óbitos da Freguesia de Santa Rita there are death recording which may be found a list of respective ships, ethnics and ports of origin, age, and the marks of slave masters on their bodies. In 1830 the cemetery was closed because of the anti-slave trade law and its location was lost.

But, in January of 1996, a house located at 36 Pedro Ernesto Street, in Gamboa was surprised by a great discovery. During the works, the bones of the enslaved were found. the cemetery had been rediscovered. Since then, the family of Mr. Petrucio and Mercedes, owners of the property, along with several volunteer researchers have been striving to keep the memory of Africans buried there alive.

Recently, the team of archaeologists discovered the first complete bone there, a young, African, enslaved woman who was named Bakhita in honor of the Catholic saint who fought slavery in Africa.

In conclusion, the cemetery of the new blacks was and still is the indisputable proof of slavery and the way in which human beings treated people they believed to be inferior due to their condition of enslavement uprooted from the African continent.

(mais…)