Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 11 dez 2024

O Bloco Carnavalesco Filhos de Gandhi apresenta, com orgulho, como temática para o carnaval de 2025 a emblemática Revolta dos Malês, um marco indelével da resistência negra no Brasil, que ecoa até os dias de hoje. O desfile deste ano não se limita a celebrar a história de luta e bravura dos africanos muçulmanos que se insurgiram contra a opressão escravista; é um tributo à memória daqueles que, com coragem e fé, desafiaram o sistema que os aprisionava.

Em um ritmo pulsa que vibra nas batidas da nossa ancestralidade, o enredo traça paralelos entre luta pela liberdade, pela preservação cultural e espiritual da época e os desafios que o próprio bloco, bem como o nosso povo preto tem enfrentado em uma sociedade cada vez mais injusta. Cada passo dado na avenida reverberará a luta contínua pela dignidade e pelo reconhecimento, enquanto a história se entrelaça com o presente, nos lembrando que, o apagamento histórico social não passará incólume diante da nossa manifestação cultural.

Através dessa escolha temática, o Bloco Filhos de Gandhi reafirma seu compromisso em manter viva a chama da herança afro-brasileira, um fogo que brilha intensamente em meio às intempéries e obstáculos que as organizações que defendem a cultura popular, especialmente a de nosso povo negro, enfrentam. Em cada canto, em cada sorriso, se revela a força de um legado que se recusa a ser silenciado, um eco de resistência que se levanta contra o esquecimento, prometendo que a luta por justiça e liberdade nunca cessará.

Neste carnaval, ao desfilarem, os integrantes do Bloco Filhos de Gandhi não apenas celebram um passado glorioso, mas também escrevem novas páginas na história, relembrando que a resistência é uma herança que transcende gerações e que o legado dos Malês vive nas veias de cada um que se levanta, unindo-se em um só grito de liberdade e esperança.

Fundado em meio ao contexto cultural da Pequena África, o Bloco Afoxé Filhos de Gandhi possui uma trajetória marcada pela resistência e preservação da memória ancestrálica, o que o torna um guardião das tradições africanas em território carioca. O enredo de 2025 busca homenagear a Revolta dos Malês, revisitando a história de africanos muçulmanos, originários de sociedades islâmicas da África Ocidental, que foram trazidos ao Brasil pelo infame comércio do tráfico negreiro. Esses homens e mulheres, conhecidos por sua profunda fé e organização social, mantinham práticas religiosas, como a leitura do Alcorão e o uso do árabe como idioma de resistência, que se tornaram centrais para a organização da insurreição.

A escolha desse tema para o desfile de 2025 reflete a própria história do Bloco Afoxé Filhos de Gandhi, que, tal como os Malês, luta pela preservação de sua identidade cultural em meio a adversidades. Assim como os Malês enfrentaram o apagamento de suas práticas culturais e religiosas sob o jugo da escravidão, o bloco Afoxé Filhos de Gandhi inspirado no Ijexá Filhos de Gandhy, bloco carnavalesco criado em Salvador, dois anos antes e que se apresentava tocando o ijexá, e entoando na língua iorubá, iniciou sua organização em torno de componentes que moravam afastados do perímetro urbano, provenientes das camadas mais pobres e subalternizadas da população. Seus integrantes moravam majoritariamente em bairros afastados da área central da cidade, sobtudo, oriundos das camadas populares mais pobres e marginalizadas da população carioca que, enfrentaram sucessivos processo de apagamento histórico, tal como os escravizados Malês, com garra e resistência.

A Revolta dos Malês, um levante minuciosamente planejado e inspirado pos escravizados islâmicos, demonstrou o poder de uma comunidade organizada em torno de sua identidade cultural e espiritual. “malês” que no idioma Iorubá significa muçulmano, contava com cerca de 600 africanos escravizados, cujos lideres Ahuna; Dassalu; Gustar; Pacífico Licutan; Sule ou Nicobé; Manoel Calafete (escravizado liberto); Elesbão do Carmo e Luís Sanim; haviam combinado para que a revolta se desse no final do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos que marcava “Lailat al-Qadr”, a festa da Noite da Glória — ocasião que entrou para a história como o dia da revelação do Corão a para Muhammad (Maomé), o profeta do islamismo.

Organizados em torno de seus ideais de liberdade, irrompeu na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835, como um clamor audacioso contra a opressão escravagista, tragicamente frustrado quando a trama de seus protagonistas foi denunciada, fazendo desmoronar todo um plano cuidadosamente elaborado. Esses valentes escravizados urbanos, que desfrutavam de uma relativa liberdade de locomoção, sonharam com um futuro onde poderiam resgatar e preservar sua dignidade e identidade.

O espírito islâmico permeava a revolta, manifestando-se nos abadás brancos que adornavam os corpos dos revoltosos, um traje emblemático da tradição muçulmana. Muitos deles traziam consigo amuletos que continham passagens do Alcorão escritas em árabe, objetos que acreditavam conferir-lhes proteção contra os horrores da repressão. Assim, cada elemento da vestimenta e cada amuleto carregavam a esperança de um renascimento cultural e espiritual.

As ruas de Salvador se tornaram o palco de intensos combates, que ecoaram por horas a fio, onde a bravura e a determinação desses africanos se confrontaram com a brutalidade das forças opressoras. O trágico resultado levou à morte de 70 homens e mulheres que lutavam por suas vidas e liberdade, além de nove integrantes das forças que se opuseram a eles. A batalha final ocorreu em um local marcado pela história, conhecido como Água de Meninos, onde muitos, encurralados, buscaram a salvação nas águas do mar, apenas para encontrarem a morte em suas profundezas.

A Revolta dos Malês, mesmo em seu trágico fracasso, é um testemunho da coragem e do anseio por liberdade, uma chama que ainda ressoa nas almas de todos aqueles que lutam contra a opressão e pela dignidade.

As punições desferidas contra os envolvidos na Revolta dos Malês foram implacáveis, estendendo-se até mesmo aos libertos que, de alguma forma, não participaram da insurreição. Os castigos foram severos e implacáveis: prisão, açoites, deportação e execução tornaram-se o trágico destino dos revoltosos. Quatro deles, Jorge da Cruz Barbosa (Ajahi), Pedro, Gonçalo e Joaquim, foram condenados à morte e executados por fuzilamento, símbolos da coragem que se ergueu contra a opressão, mas que encontrou na brutalidade do sistema escravista, sua cruel punição. Jamais o poder instituído deixaria passar em branco, os pretos africanos e crioulos que ousavam sonhar com a tão desejada liberdade.

Esse levante ousado, embora tenha sido reprimido, contribuiu para intensificar a repressão sobre a população de escravizados e libertos em Salvador, gerando um clima de medo e desconfiança. Uma lei aprovada naquele ano determinava que todos os africanos e descendentes suspeitos de envolvimento em revoltas seriam deportados de volta ao continente africano. Estatísticas revelaram que milhares de negros foram enviados de volta à África, uma ação que revelava o desespero dos senhores de escravos diante da possibilidade de uma revolução que ecoasse os ecos da Revolução Haitiana.

Imbuídos deste mesmo espirito de luta, o Bloco Afoxé Filhos de Gandhi se ergue anualmente, dançando nas ruas da Pequena África, onde a memória ancestral pulsa com força. Em meio a adversidades, reafirma seu compromisso com a herança cultural e entoa um poderoso canto de liberdade. O enredo de 2025, ao lembrar a coragem indomável dos Malês, exalta a importância da transmissão cultural e da organização do povo preto, como faróis de resistência que iluminam o caminho em tempos de incertezas.

Como os Malês, que mantiveram viva sua fé e identidade em meio à opressão, o bloco reverencia, com seus atabaques e tamborins, a ancestralidade africana e suas diversas manifestações. Ele resiste ao apagamento cultural, enfrentando o peso do tempo e os desafios econômicos, transformando cada nota musical em um ato de afirmação.

O desfile de 2025 promete ser uma celebração da resiliência cultural, um hino à bravura. Tal como os Malês enfrentaram a repressão colonial com coragem e união, o bloco, em sua trajetória pelas vibrantes ruas do Rio de Janeiro, carrega o legado de resistência, desafiando a invisibilidade social e os obstáculos estruturais que tentam silenciá-lo.

Em cada batida de tambor e em cada marcação do surdo tocado, em cada canto entoado, o bloco será a voz dos Malês revividos, cuja memória jamais será esquecida e, em seu ritmo imponente, lembrando todos os agentes do apagamento histórico sofrido pelo povo negro, que o Haiti ainda é logo ali. O povo preto, agora se organiza, se levanta e luta. Salta o canto na avenida e reafirma o seu lugar de direito na sociedade e na história.

Autor: Júlio César Medeiros da Silva Pereira

Prof. Dr. em História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense e pesquisa dos do instituto de Memória e Pesquisa Pretos Novos.

Membro do Comitê Cientifico do Cais do Valongo

Membro do Comitê Consultivo do Memorial Mãos Negras (Jardim Botânico)

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 10 jul 2024

omunicamos que a obra: EDUCAÇÃO DO CAMPO E ESCOLA:

OS SABERES DOCENTES E SUAS EPISTEMOLOGIAS, onde no qual há uma produção de minha autoria

É com imensa alegria que compartilho com os amigos o lançamento deste e-book, pelo qual tenho muito carinho, pois, além dos brilhantes trabalhos nele publicados por outros colegas, tive a honra de poder participar com um capítulo:

Cap. 3. O “Fazer-Se” de E.p. Thompson Como Contribuição à Educação do Campo

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 15 set 2023

Prof. Júlio César Medeiros da S. Pereira

Resumo

A leitura de obras de autores como Bell Hooks, Frantz Fanon, Aimé Césaire, Silvio Almeida, Cida Bento, Eliane dos Santos Cavalleiro, Nilma Lino Gomes, Petronilha Beatriz Gonçalves, Kabengele Munanga e A. Bembe é essencial para o aprofundamento das questões raciais e de gênero e para a promoção da justiça social. Este ensaio examina a contribuição acadêmica de cada autor e suas respectivas obras, destacando como suas análises críticas têm enriquecido o debate acadêmico e social em prol de uma educação anti-racista. As citações a seguir ressaltam as ideias-chave de cada autor.

Introdução

A contribuição de autores para uma educação anti-racista desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária (Hooks, 1981). Para enriquecer esse debate e promover uma compreensão mais profunda desses temas, a leitura das obras de autores renomados se torna imperativa. Neste ensaio, exploraremos a contribuição acadêmica de autores como Bell Hooks, Frantz Fanon, Aimé Césaire, Silvio Almeida, Cida Bento, Eliane dos Santos Cavalleiro, Nilma Lino Gomes, Petronilha Beatriz Gonçalves, Kabengele Munanga e A. Bembe. Analisaremos suas obras e discutiremos como elas têm influenciado o pensamento crítico em relação à promoção de uma educação anti-racista.

Desenvolvimento

Bell Hooks: Interseccionalidade e Feminismo Bell Hooks é amplamente reconhecida por sua contribuição ao feminismo interseccional (Hooks, 1981). Em sua obra “Ain’t I a Woman?: Black Women and Feminism”, Hooks destaca a interconexão entre raça, classe e gênero na opressão enfrentada pelas mulheres negras. Ela argumenta que a luta feminista deve ser inclusiva e reconhecer a diversidade de experiências das mulheres.

A leitura de suas obras convida os estudantes a refletir sobre como essas interseções afetam as vidas das pessoas. Os estudantes podem se apropriar das obras de Hooks para questionar estereótipos e promover a igualdade de gênero e racial em suas próprias comunidades.

Frantz Fanon: Colonialismo e Psicologia da Opressão Frantz Fanon fornece uma análise profunda das implicações psicológicas do colonialismo e da luta pela independência (Fanon, 1961). Sua obra “Os Condenados da Terra” convida os leitores a questionar como a opressão afeta a identidade e a psicologia das pessoas.

A análise da obra citada oferece uma oportunidade para os estudantes refletirem sobre como a opressão afeta a identidade e a psicologia das pessoas (Fanon, 1961). Os estudantes podem considerar como a resistência é uma busca por dignidade e liberdade, e como podem aplicar essas lições ao desafiar sistemas opressivos.

Aimé Césaire: Desumanização do Colonialismo Aimé Césaire, através de seu poema “Discurso sobre o colonialismo”, lança luz sobre a desumanização imposta pelo colonialismo europeu (Césaire, 1950). Ele denuncia a exploração brutal das colônias africanas e caribenhas e ressalta a urgência da resistência.

podemos explorar, a partir da sua obra, como a literatura e a arte podem ser ferramentas poderosas para despertar a conscientização, nos apropriando das suas obras para que possamos considerar como as narrativas coloniais ainda têm impacto hoje e como podem contribuir para mudanças.

Silvio Almeida: Racismo Estrutural no Brasil Silvio Almeida se concentra na análise do racismo estrutural no contexto brasileiro (Almeida, 2018). Suas obras convidam os leitores a considerar como o racismo está enraizado nas instituições e nas interações cotidianas.

A leitura de sua obra, pode nos ajudar a examinar como o racismo se manifesta em sua própria sociedade e como podemos trabalhar para desmantelá-lo.

Cida Bento: Ativismo e Igualdade Racial Cida Bento é uma destacada ativista e pesquisadora que atua na promoção de políticas de igualdade racial, especialmente no campo jurídico.

A sua contribuição é sobretudo, o entendimento de como o ativismo pode ser uma ferramenta eficaz na promoção da igualdade racial. Devemos, pois nos Eles podem se apropriarmos das estratégias de ativismo apresentadas por Bento para iniciar ou se envolver em ações em suas próprias comunidades.

Eliane dos Santos Cavalleiro: Educação Anti-racista Eliane dos Santos Cavalleiro é uma referência na promoção da educação anti-racista no Brasil. Em “Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola”, (Cavalleiro, 2001). ela fornece orientações importantes para uma educação inclusiva e equitativa.

Uma das suas contribuições é ter feito poderosas reflexões sobre como podemos e devemos contribuir para uma educação mais inclusiva em suas próprias escolas e instituições de ensino.

Nilma Lino Gomes: Ação Afirmativa na Educação Nilma Lino Gomes concentra-se na promoção da igualdade racial na educação. Seu livro “Diversidade Étnico-Racial na Escola” (Gomes, 2006) oferece diretrizes para a implementação de políticas de ação afirmativa nas instituições de ensino. Assim, seu trabalho sobre as a ações afirmativas podem ser uma ferramenta eficaz para corrigir desigualdades históricas na educação e considerar como podem promovê-la em seus próprios contextos educacionais.

Petronilha Beatriz Gonçalves: Estudos Pós-coloniais e Decolonização Petronilha Beatriz Gonçalves é uma importante voz nos estudos pós-coloniais e de decolonização (Gonçalves, 2011). Suas obras problematizam as estruturas de poder que perpetuam o racismo no Brasil. Seu trabalho contribui para com oo questionamento de como o conhecimento é construído e como as narrativas dominantes podem ser desafiadas. Ao estudá-la, devemos considerar como aplicar as perspectivas pós-coloniais à análise de questões raciais em suas próprias comunidades.

Kabengele Munanga: Racismo no Brasil e no Mundo Kabengele Munanga é conhecido por sua pesquisa sobre a questão racial no Brasil e em outras partes do mundo (Munanga, 1996). Sua obra “Rediscutindo a mestiçagem no Brasil” é fundamental para entender as complexas dinâmicas raciais no país. Seu trabalho, dentre outras coisas, permite que os estudantes compreendam as complexas dinâmicas raciais no Brasil.

Podemos, então nos apropriarmos dessas leituras para refletirmos sobre como as identidades raciais são construídas em suas próprias sociedades e como a diversidade étnico-racial é abordada.

A. Bembe (Achille Mbembe): Crítica da Razão Negra A. Bembe, pseudônimo de Achille Mbembe, oferece uma análise crítica do pós-colonialismo e da política contemporânea (Mbembe, 2013). Se trabalho nos leva refletirmos sobre como as perspectivas pós-coloniais podem ser aplicadas à análise das questões políticas em seus próprios contextos e como podem contribuir para mudanças positivas.

Conclusão

A leitura das obras desses renomados autores é crucial para a promoção de uma educação anti-racista. Suas contribuições acadêmicas têm enriquecido o debate, fornecendo insights valiosos para a promoção da justiça social e da igualdade através da educação. Ao incorporar suas perspectivas em nosso pensamento e prática, podemos avançar em direção a uma sociedade mais inclusiva e equitativa.

Bibliografia

ALMEIDA, Silvio. Racismo Estrutural. Polén, 2018.

CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. Editora Contexto, 2001.

CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Présence Africaine, 1950.

FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. Editora Civilização Brasileira, 1961.

GOMES, Nilma Lino. Diversidade Étnico-Racial na Escola. Autêntica, 2006.

GONÇALVES, Petronilha Beatriz. Relações Étnico-Raciais e Educação: entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica. Autêntica, 2011.

HOOKS, Bell. Ain’t I a Woman?: Black Women and Feminism. South End Press, 1981.

MBEMBE, Achille (A. Bembe). Crítica da Razão Negra. Antígona, 2013.

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Global, 1996.

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 24 dez 2022

Desde criança sempre fiquei intrigado com o céu e as suas estrelas. Ficava horas por noite a olhar o brilho dos seres celestes refletindo no escuro céu azul. Pontos brancos refletindo ao longe. Saber que estão a milhares de anos luz daqui, mais tarde, me deixou ainda mais confuso. Talvez tão intrigado quanto os cientistas hoje ao terem que explicar, a cada dezembro, o que foi que os magos virão no céu, no nascimento de Jesus. A famosa estrela da Belém.

O problema é que, cientificamente falando, não há prova de nenhuma de que tenha havido alguma estrela cadente nesta época.

Também podemos descartar supernovas, pois para serem vistas a olho nu, teriam que estar muito próximos, e além disto, elas deixa um vestígio que podemos detectar – mas os astrônomos não encontraram nada que datasse dessa época. Também não há outros relatos sobre isso, o que é estranho, já que muitas pessoas ficariam impressionadas com algo tão grande e brilhante no céu.

maior estrela ou planeta. Outras hipóteses referem-se às estrelas mais proeminentes em nosso céu noturno, como Vênus, Júpiter e Marte, ou Sirius (a estrela mais brilhante, na constelação do Cão Maior).

Alguns pesquisadores calcularam onde os Três Reis Magos iriam parar se os seguissem e nenhuma apontou para Israel. Por exemplo, Sirius levaria ao Polo Sul. Na verdade, se seguissem qualquer estrela, viva ou morta, provavelmente permaneceriam onde estavam. As estrelas nascem e se põem em nossos céus todos os dias, elas não param.

A resposta a este mistério, talvez seja que, o “magos” não seguiam um estrela, mas um conjunto de fenômenos no céu. Os “magos” provavelmente eram em parte astrônomos/astrólogos (os dois campos estavam intimamente relacionados há mais de 2.000 anos) e estavam interpretando o céu. Não por acaso eles eram babilônicos, a Babilônia possuía um avançado conhecimento avançadíssimo sobre as orbitas celestes e produziam mapas, calendários e representações celestes avançadíssimas. O fato de terem solicitado informações sobre os recém-nascidos quando chegaram à área sugere que talvez eles não tenham sido guiados ao destino final por um único corpo celeste.

Eles podem ter encontrado significado em certos arranjos de planetas e estrelas do qual Júpiter faria parte, pois além de ser muito brilhante, também estava associado à realeza.

A possibilidade mais astronomicamente plausível é que a Estrela de Belém seja resultado de uma conjunção – quando dois ou mais corpos celestes, como a Lua e um planeta, aparecem muito próximos em nosso céu, ou mesmo “se tocam” (do nosso ponto de vista). Linha de visão, uma vez que estão a milhares de quilômetros de distância no espaço). Esse tipo de evento pode durar dias ou semanas com pouca mudança de local. Se os Três Reis Magos seguirem uma conjunção, eles podem de fato terem sido guiados em uma direção particular. A Bíblia diz que eles viram o sinal do céu enquanto estavam em seu próprio país (Babilônia); quando eles deixaram Jerusalém para Belém, eles a viram novamente. Depois que encontraram Jesus, a estrela desapareceu.

O alinhamento com maior probabilidade de ter acontecido é a chamada conjunção tripla (quando aparece no céu três vezes em um curto período de tempo) entre Júpiter e Saturno – os dois maiores planetas do sistema solar. Isso é resultado de seu alinhamento com o Sol e a Terra – que em um ponto os ultrapassou, criando um movimento retrógrado pronunciado. Foi um evento raro (ou seja, impressionou os curiosos) e sabemos que aconteceu em dezembro do ano 6 d.C., segundo a matéria publicada na Tilt, de hoje, de onde retiro estes dados.

Seja como for, algumas coisas podemos trazer de lições sobre o evento.

1° Há indícios científicos de que este fenômeno tenha ocorrido;

2° Este fato atesta a avançada ciência babilônica;

3° Havia uma expectativa mundial (Pelo menos no mundo conhecido) pelo nascimento do Messias;

4° O próprio Israel não o estava aguardando, apesar de todos os sinais.

E hoje, depois de crescido, ainda fico olhando para o céu em dezembro e intrigado, passo o meu tempo escrevendo sobre isto … Vá entender.

Fonte: Mistério de Natal: o que era a Estrela de Belém? Ciência tenta explicar… 24/12/2002. Marcelo Duarte – Tiltastrofalls

Foto de capa: @astrofalls

A 3ª é o fenômeno visto aqui no Brasil, registrado por @alexsandromota805,

Conceição do Coité – BA

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 30 jun 2022

RESENHA

Por: Pollyana Feitosa – Aluna do 5° Período de História, Universidde Federal Fluminense.

CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados. São Paulo: Companhia das Letras. [3ª ed., 2001.]

O historiador e cientista político José Murilo de Carvalho nasceu em Andrelândia, Minas Gerais, no dia 8 de setembro de 1939. Graduou-se em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1965. Obteve seu mestrado e doutorado em ciências políticas na universidade de Stanford, com tese sobre o Império brasileiro. Foi eleito para a Academia Brasileira de Ciências em 2003 e para a Academia Brasileira de Letras em 2004, tendo organizado e publicado 19 livros e mais de 100 artigos científicos. Suas pesquisas se concentram no Brasil Império e Primeira República, com destaque nos assuntos sobre a construção da cidadania brasileira e republicanismo ressaltando as suas especificidades. Suas principais obras são: A Construção da Ordem: A Elite Política Imperial publicado em 1980; Os bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi (1987); Teatro de sombras: A Política Imperial (1988); A formação das almas: O Imaginário da República no Brasil (1990). Em sua trajetória acadêmica ele recebeu cerca de 12 prêmios e medalhas, dentre eles o prêmio Jabuti de ciências sociais.

Os bestializados e a república que não foi, livro objeto desta resenha, se tornou um clássico da historiografia brasileira, no qual o autor analisa o quadro de instauração do novo regime, a República. Vale a pena ressaltar, que o livro é dividido em cinco capítulos, 196 páginas e um interessante caderno de fotos ao final mostrando a visão da época. A escolha do autor de trazer estas ilustrações enriquecem a leitura e proporciona ao leitor uma experiência de imersão naquela realidade. Desse modo, o objetivo desta resenha é fazer um panorama dos capítulos e ressaltar a importância desta obra para a historiografia, seus engajamentos e metodologia.

Na introdução, o autor deixa evidente que vai debruçar-se sob a cidade do Rio de Janeiro, delimitando o seu recorte temporal que vai da transição do Império para a República, chegando até o governo de Rodrigues Alves. Ao discorrer da leitura, percebe-se que o autor dialoga com diversos intelectuais, isto por sua vez, também compõe a sua narrativa onde o autor evidencia a percepção que essas atores sociais tinham acerca do povo.

Logo no início do texto, Carvalho destaca uma frase dita pelo médico residente do Brasil, Loius Couty, que ao analisar a situação sociopolítica da população brasileira, concluiu: “o Brasil não tem povo”. Carvalho ressalta que essa frase pode ser consequência de uma distorção elitista e de um etnocentrismo francês, pois a partir da Visão de Couty, fica subentendido que o povo brasileiro não tinha qualquer consciência política e alheio às transformações sociais que ocorriam naquele tempo. Portanto, o objetivo do autor é tentar o de tecer uma reflexão sobre a prática da cidadania no Brasil República.

No primeiro capítulo, O Rio de Janeiro e a República, o autor explica que o objetivo dele é tentar descrever sumariamente a natureza das mudanças de transformações econômicas, sociais, política e cultural, e examinar as suas consequências para a vida dos fluminenses, enfatizando o impacto do novo regime, que de certa forma, estava ancorado na opinião pública. Carvalho analisa, portanto, dados de crescimento populacional, aumento do número de imigrantes, sobretudo portugueses, e as condições nas quais estes trabalhadores tiveram que conviver e se adaptarem às novas condições de vida, baixos salários, falta de moradia, escassez de empregos, saneamento básico etc. Outro ponto importante levantado neste capítulo e que a historiadora Cidinha Brito ressalta em sua análise, é a questão da “Febre especulativa”

(…) após a abolição surgiram muitos problemas econômicos que, contribuíram para uma “febre especulativa”. Desde o império, vinha sendo emitido dinheiro para pagamento de salários, que agora os cafeicultores tinham que dispor. […] “por dois anos, o novo regime pareceu uma autêntica república de banqueiros, onde a lei era enriquecer a todo custo com dinheiro de especulação” (pág. 20). A inflação, a queda do câmbio, o aumento da imigração fez aumentar o custo de vida, além dos preços altos, os moradores da cidade do rio tinham de lidar com a constante disputa por trabalho, o que foi a causa do surgimento do movimento jacobino em 1898. (Cidinha Brito, 2016.)

No capítulo seguinte, República e Cidadania, o autor ressalta que o fim do Império e o início da República foi uma época caracterizada por uma grande movimentação no campo das ideias, que em geral foram importadas da Europa, gerando, portanto, uma grande confusão ideológica, tendo em vista que essas ideias na maioria das vezes eram mal absorvidas ou de certo modo incorporadas de forma seletiva. Carvalho aponta neste capítulo para o conceito de povo, sua existência, e o fato de ter sido útil na instrumentalização da atuação política em alguns setores que lutavam pela ampliação da cidadania. Nele, o autor analisa, ainda, os conservadores e os anarquistas.

No capítulo Cidadãos inativos: a abstenção eleitoral, Carvalho inicia o texto com abordando um ponto chave para o entendimento do contexto da época, ele destaca que a efervescência ideológica nos períodos iniciais da República e as conflitantes propostas de cidadania apontavam tanto para a insatisfação com o passado, quanto para uma incerteza em relação ao futuro. Não há dúvidas de que o comportamento político brasileiro era visto como apático, porém o autor chama a atenção da necessidade de se ter cuidado, evitando uma análise apressada que, sem uma visão crítica, tome a fala da elite como verdade. O fato é que os estrangeiros buscavam no Brasil um cidadão ao estilo europeu, e se frustraram ao ver que o povo fluminense não se encaixava nos moldes eurocêntricos.

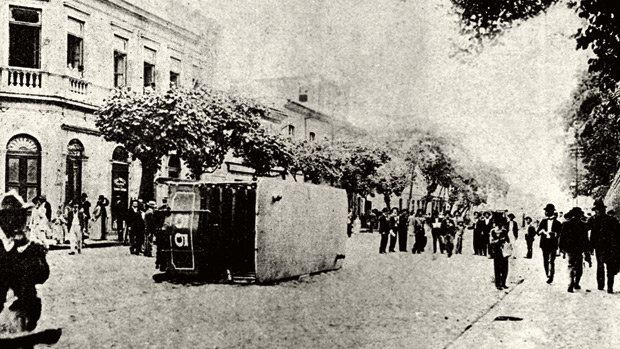

No capítulo Cidadãos ativos: a Revolta da vacina, talvez o mais conhecido e citado dentre todo o livro, o objetivo do autor é tentar capturar o que seria a concepção dos direitos e deveres nas relações entre indivíduo e Estado, analisando a maior participação popular, a Revolta da Vacina, esclarecendo a composição popular insurgente e as suas motivações. Carvalho apresenta então o contexto social do Rio de Janeiro; as reformas urbanas; as obras públicas; a questão do saneamento básico e a polêmica da implementação da vacina obrigatória contra a varíola cunhado pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, que, por ser obrigatórias gerou grande agitação popular. Neste momento, com maestria, Carvalho, descreve ao leitor o que aconteceu durante a Revolta, dia após dia, com riquezas de detalhes que reconstroem um cenário social caoticamente conturbado, e ressalta: “O mais importante era mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço do povo”. (Carvalho, 2001:193).

No último capítulo, Bestializados ou bilontras? Carvalho ressalta que, evidentemente, havia algo no comportamento popular que ia de forma contrária ao modelo e expectativa dos reformistas tanto da elite quanto da classe operária, a ideia de cidadão ativo consciente de seus direitos e deveres capaz de organizar-se entre si. O autor salienta que o espírito associativo se manifestava nas sociedades religiosas e de auxílio mútuo, nas grandes festas onde a população entendia-se como uma comunidade. Em contrapartida, no âmbito da política a cidade não se reconhecia, segundo ele o citadino não era cidadão, portanto era inexistente a comunidade política o que explica a apatia do povo perante o Estado.

“No entanto, o povo não se envia politicamente, o poder não lhes fazia sentido nenhum, não levavam a república a sério. para eles, ‘o bestializado era quem levasse a política a sério, era o que se prestasse a manipulação’. Ao contrário do “quadro pintado” por Aristides Lobo ‘quem apenas assistia, como fazia o povo do rio por ocasião das grandes transformações realizadas a sua revelia, estava longe de ser bestializado era bilontra’.”

(Cidinha Brito, 2016.)

Desse modo, Carvalho conclui retomando a discussão iniciada no início, em torno dos seguintes temas e suas interrelações: o regime político; a cidade; e a cidadania. Explica também que, a relação da república com a cidade só serviu para agravar o “divorcio” entre as duas e a cidadania. Para a maioria dos cidadãos o poder permanecia fora do alcance, e por isto o povo parecia um mero figurante nestas questões. Neste sentido, a partir do impedimento de ser ou fazer parte desta República, o povo formou várias repúblicas através das associações, instituições e manifestações sociais construído assim a sua própria identidade coletiva.

À guisa de conclusão, podemos dizer que as fontes utilizadas pelo historiador são claras e o seu uso consistente, demonstra o seu vasto repertório. Seus argumentos e as suas análises são construídas de forma muito bem estruturada e os capítulos sempre se complementam. O autor faz uso de uma vasta fonte bibliográfica, além do uso de um vasto acervo documental.

De modo geral, apesar de ter seu trabalho reconhecido no meio acadêmico e um constar entre os clássicos da Historiografia, ele pode e deve ser lido pelo grande público, que encontrará uma linguagem clara e inteligente se tornando uma leitura obrigatória para todos os que quiserem entender o que foi a República que não foi.

CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados. São Paulo: Companhia das Letras. [3ª ed., 2001.]

E. P. Thompson, “Costumes em comum. Estudos sobre a cultura popular tradicional”, Companhia das Letras, 1998.

E. P. Thompson, “A história vista de baixo”, Editora da Unicamp, 2001

BRITO, Cidinha. Livro de José Murilo de Carvalho destaca o fato da instauração do novo regime ter passado despercebido pela sociedade da época. Biblioo cultura informacional, 2016. Disponível em: https://biblioo.info/os-bestializados-rio-de-janeiro-e-a-republica-que-nao-foi . Acesso em 30 ago. 2021.

CARVALHO, José Murilo de. A nova historiografia e o imaginário da República. Revista do programa de Pós-Graduação em história, 1993. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/anos90/issue/view/599 . Acesso em 30 ago. 2021.

(mais…)Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 09 jul 2021

Sem Comentários

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 13 mar 2021

“O cemitério destinava-se ao sepultamento dos pretos novos, isto é, dos escravos que morriam após a entrada dos navios na Baía de Guanabara ou imediatamente depois do desembarque, antes de serem vendidos. Ele funcionou de 1772 a 1830, no Valongo, faixa do litoral carioca que ia da Prainha à Gamboa.

Funcionara antes no Largo de Santa Rita, em plena cidade, próximo de onde também se localizava o mercado de escravos recém-chegados. O vice-rei, marquês do Lavradio, diante dos enormes inconvenientes da localização inicial, ordenou que mercado e cemitério fossem transferidos para o Valongo, área então localizada fora dos limites da cidade.

O Valongo entrou, então, para a história da cidade como um local de horrores. Nele, os escravos que sobreviviam à viagem transatlântica recebiam o passaporte para a senzala. Os que não sobreviviam tinham seus corpos submetidos a enterro degradante. Para todos, era o cenário tétrico do comércio de carne humana.”

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 12 mar 2021

Postado por MEDEIROS DA SILVA PEREIRA em 05 nov 2020

Sem Comentários

Por: Prof. Dr. Júlio César Medeiros da Silva Pereira[1]

O mundo tem sido, nos últimos anos, aterrorizado pelo fantasma do nazismo e do fascismo. O movimento antifas, termo abreviado de antifascismo, que dá nome a um movimento político dedicado ao combate o fascismo é um sintoma de que permanece vivo, ainda que, de certa forma escondido, um movimento fascista, do contrário, não teríamos visto milhares de adesões ao movimento em vários grupos de redes sociais. Onde há fumaça a fogo.

O objetivo deste texto é o de tentar traças algumas mudanças e permanências entre o que teriam sido estes regimes totalitários e como e suas permanências, posto que, embora não percebido por uma grande parcela da população, se não existe de fato, ou seja, reconhecidamente legal, seus conceitos permanecem vivos, infelizmente, na sociedade[2]. De um lado, pessoas defendem que tais regimes não podem ser vistos anacronicamente, descontextualizados de sua época e tempo, de outro, muitos acreditam que as sim. Eles estão bem vivos e assombrando a atualidade. Para sair deste impasse, recorramos a História e vejamos analisemos o que eles foram e representaram, seus ideários e propostas a fim de identificarmos seus vestígios a fim de comprovarmos, se que é possível a sua existência hoje. Para tantos, iremos fazer uma reconstrução histórica do que foram estes movimentos em seu contexto e os indícios da sua permanência no tecido social de uma forma global, a fim de compreendermos os seus malefícios e a importância do conhecimento do passado para podermos superar e neutralizar suas ações.

O fim da 1ª Guerra trouxe diversas mudanças para o mundo, principalmente para a Europa. Os altos custos da guerra levaram todas as potências europeias a uma grave crise econômica. Este fato culminou com a ascensão dos EUA como a maior potência industrial, financeira e bélica do mundo.

Além disto, as mulheres ganharam as ruas. Como grande parte da população masculina europeia participou da guerra, as mulheres conquistaram um espaço no mercado de trabalho. Após a guerra, elas continuaram exercendo suas funções em lojas, fábricas e etc., porém com salários inferiores ao dos homens, desigualdade que se perpetua até os dias de hoje, em muitos setores.

A situação política na Europa também se complicou, visto que surgiram novas correntes políticas diferentes das democracias liberais que governavam a Europa antes da guerra. Nas décadas de 1920 e 1930, o mundo assistiria perplexo o surgimento de movimentos extremistas e autoritários como os Fascismo e Nazismo.

Também é importante lembrar que o fim da guerra marcou também o fim dos grandes impérios europeus como o Império Alemão, o Império Áustro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. O fim destes impérios deram origem ao surgimento de diversos pequenos países e de conflitos armados em pequenas escalas na região dos Balcãs, em que minorias étnicas foram massacradas dando origem a uma forte migração populacional em direção aos países que gozavam de maior estabilidade.

Terminada a

Primeira Guerra Mundial, os países envolvidos, tentando minorar a grave crise econômica,

iniciaram um processo de restauração

numa tentativa de recuperação. Inglaterra e França recuperaram-se nos primeiros

anos da década de 1920, contando com empréstimos concedidos por diversos países,

principalmente

os Estados Unidos, que possuía interesses em impedir a escalada socialista

provida pela URSS, a partir de 1917, que emprestou cerca de US$ 162 bilhões

atuais[3]. Com

isto, a economia norte americana se fortaleceu em detrimento dos países

europeus, uma vez que grande parte deste capital emprestado era justamente para

se comprar produtos americanos. Ao longo das décadas, a Bolsa de Nova Iorque

superaria a de Londres e o estoque de ouro dos aliados fortaleceu o dólar elevando

a moeda americana, mais tarde, ao mesmo nível do ouro.

Já a Alemanha passou por inúmeras dificuldades; era difícil reconstruir o país com as pesadas indenizações que deveriam pagar às nações vencedoras, conforme foi estabelecido no Tratado de Versalhes, mesmo tendo suas contas constantemente revisadas. Por ele, ingleses, franceses e americanos estabeleceram pesadas taxas sobre os alemães, em 28 de julho de 1919, dia da rendição alemã.

Baseado neste tratado, a Alemanha reconhecia ser a causadora do confronto; teria de devolver Alsácia Lorena aos franceses; entregar parte de seu território nacional dando origem a Polônia. No campo bélico, a Alemanha seria proibida de possuir uma marinha e ter uma aviação de guerra; não teriam artilharia pesada; nem poderia promover o alistamento militar; seria também impedida de ter um exército com mais de 100 mil soldados e a Renânia, na fronteira da Alemanha com Bélgica e França, seria desmilitarizada permanentemente. Mas o golpe mais severo ainda estava por vir.

A indenização de guerra previa o pagamento de 20 bilhões de marcos-ouro, mas, pouco tempo depois, franceses e ingleses estavam exigindo mais de 200 bilhões de marcos-ouro dos alemães. Fato que agravou a crise econômica alemã dando combustível para o partido nazista pregar a desobediência em relação ao Tratado de Versalhes. No fim das contas, foram os Estados Unidos, a nação que mais lucrou com o conflito, emprestavam dinheiro a diversos países, incluindo a Alemanha, para que ela pudesse recuperar sua economia e pagar suas dívidas.

Mas o Crack da Bolsa de Nova Iorque seria um fator fundamental que ajudaria aprofundar esta crise. A Crise de 1929, que ficou popularmente conhecida como a Grande depressão, constituía-se de crise de super produção, que reverberou mundialmente afetando os países periféricos e, principalmente os europeus que tentavam se reerguer após a guerra. Tal crise gerou desemprego em massa; a falência de várias empresas; aumento da pobreza. Tal fato será o principal combustível para a ideologia nazista e fascista que acusará o capitalismo como umas das principais causas da forte crise econômica por que passava os europeus.

Foi neste cenário que a democracia começou a entrar em crise. Iniciou-se uma crescente descrença da população em relação a democracia como o melhor caminho para se superar a crise. Então, o poder dos governos democráticos em resolver os problemas que se apresentavam começou a ser posto em xeque. Surgiram movimentos que propunham alternativas ao regime democrático e que se opunham ferozmente ao Socialismo e ao Comunismo.

Para os membros desses movimentos, somente um líder enérgico seria capaz de tirar as nações da crise, ainda que, para isso, fosse necessário cercear algumas liberdades individuais. Eram movimentos de cunho autoritário, com a expressão da vontade de um líder sobreposta à escolha dos cidadãos; e nacionalistas, de modo que os interesses da nação ficavam acima dos indivíduos. Em países como a Itália e Alemanha, a crise econômica foi usada como elemento propulsor de discursos inflamados que apontavam a modernidade, a democracia e tanto o capitalismo quanto o comunismo como os culpados pela crise instaurada. Vejamos primeiro o caso da Itália.

Não sem razão, Eric Hobsbawm chama este período como “Era da Catástrofe” (HOBSBAWM, 1997), período no qual, segundo ele, os sobreviventes do século XIX viram o colapso dos valores e instituições de cunho liberal ruírem. A desconfiança em relação à ditatura se esvaziava enquanto a ideia de se dar super poderes a lideres em detrimento das liberdades individuais e de expressão tomava cada vez mais força na Europa do pós guerra.

Ao final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Itália, apesar de pertencer ao grupo das nações vencedoras, não teve tantas vantagens como as demais, diga-se Estados Unidos, França e Inglaterra. A situação interna do país se tornou caótica. Dos despojos da guerra não lhes sobrou nada, pois não entrara na partilha do território alemão a despeito de estar prevista a divisão com ela nos tratados de paz. A guerra também lhe trouxe pesadas baixas, foram mais de 600 mil mortos e 1 milhão de feridos. Após o conflito, os soldados egressos não encontraram trabalho nem ocupação. No campo econômico a inflação destruía o poder de compra dos italianos agravando a carestia e a fome. Diante de tantos problemas a população questionava a validade de guerra e, cada vez mais, mostrava-se insatisfeita com o governo vigente.

Em 1919 o movimento Fascio di Combattimento surge liderado pelo jornalista Benito Mussolini. O grupo era composto por ex-combatentes e desempregados que defendiam ideias nacionalistas, autoritárias e anticomunistas. Não demorou muito e Mussolini conquistou adeptos em toda a Itália, de modo que em 1921 foi formado o Partido Nacional Fascista.

Em 1922, militantes fascistas marcham até Roma, ocupam prédios públicos e estações de trem. Como resultado da Marcha sobre Roma, o rei convida Mussolini ao cargo de primeiro-ministro. Mussolini passa então a reunir poderes cada vez maiores até que, em 1928, o fascismo se torna uma ditadura comandada por ele. O seu sonho era do restaurar a antiga ordem, baseada na grandeza do império romano, e um ideal que, caso fosse expressa pela frase “A Itália vai voltar a ser grande”, não estaria errada, pois no cerne da questão, estava a ideia da restauração de de um passado imperial de glória. O termo fascismo deriva de fascio, mas também de fasces, que nos tempos do Império Romano era um símbolo dos magistrados: um machado cujo cabo era rodeado de varas, simbolizando o poder do Estado e a unidade do povo. Pelo mundo, Mussolini e os camisas verdes, como eram chamados os fascistas italianos, inspiraram governos: na Espanha, Franco; no Brasil, Getúlio Vargas, no seu Estado Novo e o Integralismo; e na Alemanha, Hitler. De fato, o vento autoritário foi tão forte que de 1918 a 1920 dezenas de Assembleias legislativas foram fechadas e durante o período entreguerras, os únicos países que mantiveram suas democracias funcionando ininterruptamente foram Grã-Bretanha, a Finlândia, o Estado livre Irlandês, a Suécia e a Suíça.

Na Alemanha, o fascismo assumiu sua forma extrema, o nazismo. Em 1918, o Imperador Guilherme II renuncia ao trono abrindo caminho para a proclamação da República na Alemanha. Um ano depois, revolucionários socialistas tentam tomar o poder, mas são derrotados e seus planos são frustrados. Tem Início a República de Weimar.

Em 1920 é Fundado do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (partido nazista). Estimulado pela Marcha sobre Roma, feita por Mussolini, Hitler incita os nazistas a ocupar a cidade de Munique. A tentativa fracassa e Hitler é preso. Na cadeia, Hitler inicia a escrita de sua obra Mein Kampf (minha luta), contendo as ideias racistas que disseminavam o mito ariano, xenófobas, antissemitas, anticomunistas e da necessidade de um espaço vital, ou seja um espaço natural para desenvolvimento total da nação alemã para além de suas fronteiras. Mais tarde, o livro se tornaria a Bíblia do Nazismo, o livro de cabeceira da maioria dos alemães e formador da ideologia nazista.

Em 1932, O Partido Nazista ocupa mais de um terço no Parlamento alemão. Em 1934, Hitler torna-se presidente da república e dá início ao Terceiro Reich, termo cunhado pela propaganda nazista, baseado no sonho de de fundação de um terceiro império alemão. O primeiro havia sido o Sacro-Império alemão, o segundo teria sido o Império Alemão e o terceiro seria este, o dos nazistas.

Segundo Eric Hobsbawm, estas forças que mobilizaram os ideários fascistas e nazistas possuíam em comum as seguintes características que os uniam: todos eram autoritários e contra a subversão da velha ordem social, caçavam socialistas e comunistas; todos eram hostis às instituições políticas liberais; todos além de serem reacionários anacrônicos também eram todos nacionalistas ao extremo.

Cabe lembrar as características comuns entre estes regimes totalitários que, grosso modo, baseava-se no(a): O poder estava concentrado nas mãos do Estado; Extinção das liberdades individuais e coletivas; Uma Forte repressão e controle sobre a vida pública e privada; Controle dos meios de comunicação a fim de usá-la para a propaganda política; perseguição aos comunistas e socialistas; caça aos homossexuais, judeus, ciganos e imigrantes.

O antissemitismo nazista foi responsável por um dos maiores genocídios da História. O chamado holocausto refere-se ao extermínio de mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração nazistas. A perseguição aos judeus na Alemanha, na verdade havia iniciado em 1933, embora já houvesse sinal de que algo muito ruim estava por ocorrer com os judeus, desde a publicação do livro de Hitler, Main Kampf, em 1926, quando ele saiu da prisão. Agora, judeus também foram impedidos de ocupar cargos públicos e obrigados a usar uma estrela de Davi na roupa como identificação. Depois foram proibidos de se casarem com ditos “arianos”, como se autodenominavam os alemães, numa tentativa de unirem através do mito, a antigos antepassados e assim manifestar a sua “pureza” racial. A eugenia estava no auge e o mito de uma pureza racial parecia inabalável, afinal, cada vez, mais a ciência, de certo modo, caminhava neste sentido. Ela, que foi um movimento que acreditava piamente na perfectibilidade humana a partir da genética, a eugenia incentivou a “seleção da espécie“: o cruzamento entre indivíduos ditos “puros e superiores”, reverberando pelo mundo inclusive no Brasil[4].

Contudo, esta “pureza” de raça foi tão inventada quanto todos os outros mitos propalados pelos regimes totalitários. Até 1898, não havia um nome para ela, pois só então que foi cunhado o termo “nórdico” que, por sinal, não se furtou em aceitar pesquisas eugênicas, que obviamente lhes eram favoráveis para embasar tal superioridade e, em muitos casos ditar este viés cientifico como moderno, ainda que nutrisse um forte desprezo à modernidade, algo contraditório, mas próprio de tais movimentos que separam apenas o que lhes seja útil, e onde os fins justificam os meios. Valores conservadores, propaganda de massa, ideologia de barbarismo irracionalista, dentro de um nacionalismo exacerbado deu tom ao horrores que estava prestes a ser descortinado diante dos olhos do mundo.

No auge da 2 Guerra Mundial, eles já estavam confinados em campos de concentração, onde eram submetidos a trabalhos forçados produzindo apetrechos para a guerra e sendo cobaias para testes científicos regados com requintes desumanos. Ali, com alimentação insuficiente e sem condições de higiene e saúde, morriam aos milhares no que Hitler havia denominado de Solução final, (do alemão Endlösung der Judenfrage), um plano nazista que tinha como meta o genocídio da população judaica nos territórios ocupados pelos alemães.

Mas não apenas judeus estariam nestes campos de trabalhos e morte forçados, mas grupos minoritários considerados “indesejados”, como os eslavos, testemunhas de Jeová, poloneses, ciganos, negros, homossexuais, pessoas com necessidades específicas tanto físicas quanto mentais, foram perseguidas e exterminadas, mas apesar da perseguição aos judeus ser conhecida, o genocídio e suas proporções somente foi descoberto ao final da guerra, quando os exércitos aliados começaram a libertar os prisioneiros e se depararam com milhares de prisioneiros subnutridos e cadáveres abandonados ao ar livre.

De fato, a xenofobia foi um caráter marcante deste período. Acirrada pela forte crise econômica por que passou a Europa após a 1ª Guerra, milhões de pessoas migraram de um país para o outro em busca de melhores condições de vida. Cruzando fronteiras estrangeiras, singrando mares e todos os cantos, homens e mulheres deixavam os países periféricos em direção países que lhes dessem melhores condições de trabalho. Tal fato acirrou o “medo” do outro, na figura do estrangeiro, das minorias, dos sem pátria e sem território. Vistos como escórias e pessoas não gratas, poloneses, ciganos, armênios, curdos, eslavos e outras minorias étnicas foram tachadas como ameaças competitivas pelo pão escasso. Juntavam-se a um novo exército da classe trabalhadora disputando trabalho e quando ascendiam economicamente como os judeus, chegavam a ser os donos empresas e fábricas onde os próprios alemães trabalhavam, o que por fim retroalimentava o ódio contra seu povo e servia de justificação para que sofressem saques e roubos. O fim do século XIX introduzia a xenofobia de massa.

Mas não podemos esquecer um outro elemento tão marcante como esclarecedor, que faz lembrar os tempos presentes em que algumas igrejas evangélicas e católicas parecem apoiar discursos autoritários e/ou reacionários. Na Europa do entreguerras, a Igreja Católica Romana, a despeito de suas discordâncias com o totalitarismo em alguns pontos guardava uma estreita concordância. Ambos “nutriam um ódio comum pelo Iluminismo do século XVIII, pela Revolução Francesa e por tudo que derivava dela: democracia, liberalismo e, claro, mais marcadamente, o “comunismo ateu”[5].

É claro que não se pode, de forma alguma, tentar enquadrar o presente no passado, ou reviver tais fantasmas com as roupas do hoje. Mas existem indícios muito forte de que, pelo menos, no subterrâneo do tecido social vigente, existam ranhuras que deitam suas raízes nas mesmas ideias que foram propaladas no período entreguerras. Ideias como a do racismo, do nacionalismo, do antissemitismo e do anticomunismo estão presentes ainda hoje.

Uma releitura enviesada do passado, negacionista que nega o holocausto, rechaça os direitos das minorias étnicas e suas demandas são pontos que ligam o tempo presente a este passado não muito distante. Hoje, como ontem, não é difícil encontrar apoio para ideias que negam que a escravidão tenha sido maléfica, que acreditam num ideário cuja raiz recorre a um passado de glória que nunca existiu. A perseguição ao diferente, discrepante ou que não encaixa no jogo moral vigente, seja da ordem do gênero ou de classe é perseguido e vistos como os inimigos da nação.

Por tudo isto exposto, e guardadas as devidas proporções, não se pode negar que os indícios totalitários estão aí, ainda que inconscientemente. O discurso é sedutor e propõem medidas simplórias. Eleger um inimigo, eliminá-lo quando possível for, em nome da restauração da ordem vigente que é, logicamente excludente, guarda certa relação com os fatos históricos vivenciados na Europa do entreguerras.

Este artigo não tem por objetivo afirmar a existência de regimes totalitários hoje, mas o de, através da História apontar as devidas semelhanças entre o agora e o que se foi, no sentido de alertar a cada um de nós sobre o perigo do retorno destes males sociais. Sobretudo porque, algo que não se pode negar e que a História demonstrou é que ambientes de forte crise social e econômica é um campo fértil para o surgimento de lideranças autoritárias e regimes antidemocráticos. Quando isto acontece, fantasmas reaparecem no imaginário transvertidos de ordem.

Arendt, Hannah (2013) [1951]. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letra.

HABIB, Paula Arantes Botelho Briglia. Eis o mundo encantado que Monteiro Lobato criou: raça, eugenia e nação. 2003. 175 p. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/281539>. Acesso em: 3 ago. 2018.

HOBSBAWM, Eric (2015). A era dos impérios: 1875-1914. São Paulo: Paz e Terra.

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremoso: o breve século XX, 1914-1991, 2ª edição. São Paulo; Companhia das Letras, 1995.

RICHARD, LioneI. A República de Weimar (1919-1933). São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

Fontes online:

https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/the-final-solution

https://www.rfi.fr/br/europa/20181112-como-primeira-guerra-mundial-arruinou-economia-da-europa

[1] Texto elaborado para as aulas de Historia Contemporânea II, ministradas na Univesidade Federal Fluminense, 2020.

[2] Veja matéria sobre o neonazismo https://www.politize.com.br/neonazismo-o-rosto-do-nazismo-na-atualidade/

[3] https://www.rfi.fr/br/europa/20181112-como-primeira-guerra-mundial-arruinou-economia-da-europa

[4] Sobre a eugenia no Brasil, veja o excelente trabalho de Paula Habib https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548210412_156d47b6171e9a5e966d70ae2f48227b.pdf

[5] HOBSBAWM, Eric. Era dos extremoso: o breve século XX, 1914-1991, p.118.